- PM・Webディレクション

- Webエンジニア

- オープンポジション・新卒/中途

- 他35件の職種

- 開発

- ビジネス

- その他

「社員が楽しんでいる会社でないと、これからの時代、生き残れない」

クリエイティブ・テックエージェンシーTAMの代表・爲廣さんは、最近そんな考えを巡らせる時間がありました。「良いものを作っていれば認めてもらえる時代は終わった」という確信も。

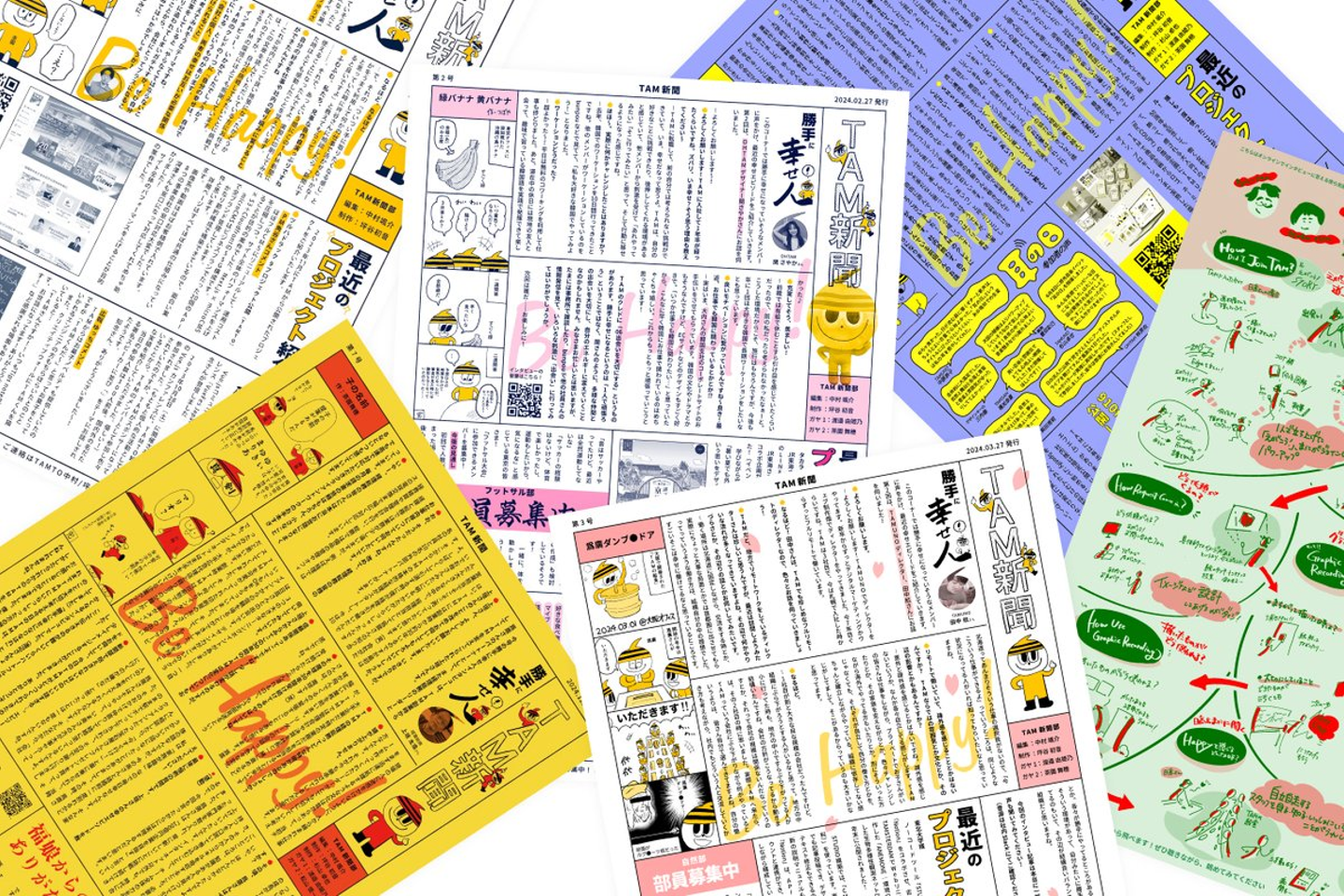

TAMの社内で現在、そんな「自分たちが楽しいと思えることを仕事にする」という、これからの働き方を体現していると評されるのが、社内報『TAM新聞』の制作チームです。

本業のかたわら人気社内報を発行する、通称「TAM新聞部」からお三方にお越しいただき、新聞作りの面白さや大切な仕事との向き合い方について、お話を伺いました。

作っていて泣ける「本気の」社内報

―まず、お三方の普段のお仕事について教えてください。

中村:では僕から。東京のデザインテクノロジーチームでディレクションの業務をしています。Webサイトやブラウザゲーム、Webアプリなどを作っています。

坪谷:中村さんと同じチームでデザインをしています。コーポレートサイトのデザインに関わることが多いです。

渡邉:TAMグループの広報をやっています。

―では、「TAM新聞」について教えていただけますか?

中村:端的に言うと、「社内報」です。一昨年の12月に企画を始めて、昨年は6回出しました。なので、2カ月に一部のペースで発行していますね。

元々社内報を作ろうとしたわけではなく、「リソグラフでなにかしたいね」という話の中で、坪谷さんが「新聞とかどうかな?」と。

坪谷:普通の印刷機はCMYKを混ぜて色を作るのですが、リソグラフはインクの色を指定してデジタル印刷するスタイルです。TAM新聞も赤と青など2色で印刷しています。

中村:メインコンテンツはTAMの「勝手に幸せになりなはれ」というスローガンに基づいた、社内で勝手に幸せになっていそうな人のインタビュー『勝手に幸せ人』です。

渡邉:私はこのコーナーが大好きで、毎回せいぜい1500字にまとめてはいるんですが、すごく濃厚な内容で、みんなストーリーがある。

創業メンバーの一人である上垣さんの時とかは、インタビューしながらあまりにいい話で泣いてしまって。それは新聞には載せきれないので、音声でも発信することになりました。

―どのような体制で新聞を作っているんですか?

中村:編集が僕で、デザインは坪谷さんだとか、対外的にはそう言っているんですが、明確な役割分担はなくって。毎週金曜日に一時間編集会議をして、その都度役割を決めてやっているので、ほとんど部活のノリです。

編集会議の半分以上は雑談ですが、そこが発端になって企画になることも多くって。「業務じゃないので、自分たちのしたいことをする」と決めています。構成が決まったら、通常のプロジェクトみたいにタスクを割り振って作っていきます。

中村:紙ならではの楽しさがありますね。例えば、「勝手にTAMアワード」と題して、社内アンケートを取って「絶対長男・長女だと思う人」「洗濯物をたたむのが上手そうな人」など勝手にランキングしたんですが、新聞を社員が広げて一緒に楽しんでくれている光景を見て、Webにはない、手に取ったり、広げたり、一緒に覗いたりできる独特の価値が紙にはあると感じました。

坪谷:自宅に持ち帰って家族に見せてくれる社員もいたり、「現物」として存在するよさがありますよね。個々のスクリーンでそれぞれの空き時間にデジタル媒体を見るのでは、内容が同じでもこうはなりませんから。

新刊を読んでくれている台湾メンバー

「存続の危機」と「ターニングポイント」

―しかし、みなさん本業との両立は大変なのでは?

坪谷:「存続の危機」のようなものが、実は去年の夏くらいにありました。みんな忙しくて中身が一向にできなかった時があって。本業ではないので優先順位がどうしても下がるし、なんだかんだ言って大変なので新聞部のメンバーも増えず。

中村:僕もその時期、単純に飽きていたんだと思います。新聞がフォーマット化していたというか、気づいたら発行することだけが目的になって、あふれるモチベーションが形になっていたような初期の熱量は失われていた。

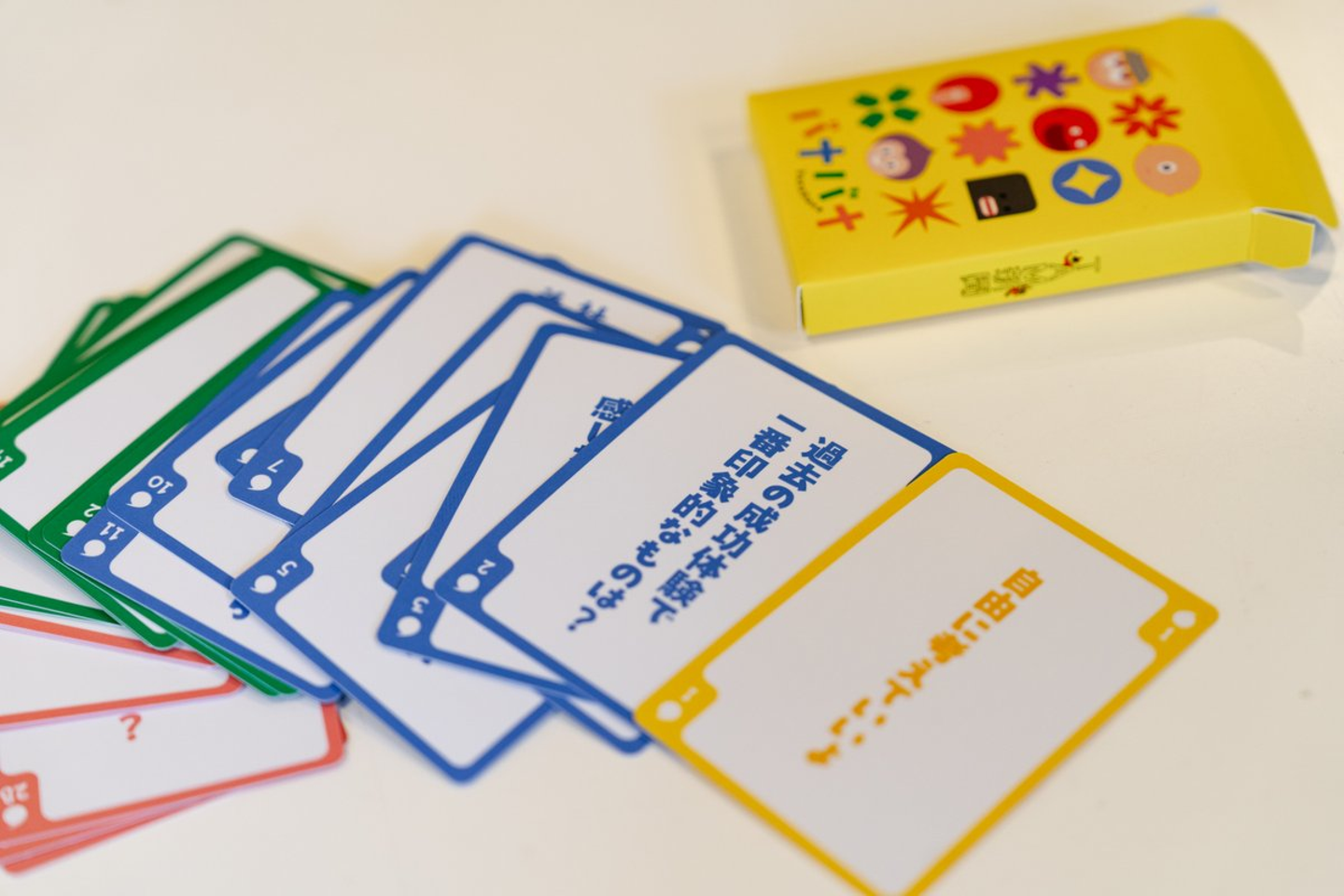

坪谷:その風向きが変わったのは、昨年の12月あたりに出した号で『バナバナカード』を出してからでしょうか。中村さんから、「社員同士の会話のきっかけになるようなカードを作ってみよう」という話が出てきて。

中村:新聞作りでインタビューする中で、「社内の人に話を聴くこと」の面白さに気がついたんです。「それをだれでも擬似体験できるツールがあったらいいよね」と思ったのが発端です。

坪谷:「新聞の予算内に収まれば許されるだろう」という感じでノリで作ったんですが、爲廣さんにすごくいい反応をもらったんです。今では会社のノベルティになりました。

中村:クライアントとの対話のきっかけにして営業ツールとして使ってもらったり、採用面接のアイスブレイクに使ってもらったりもしています。そんな風にあちこちで認知されたことが、新聞に新しい価値や期待を感じさせてくれて、中だるみ的な時期を克服しました。

坪谷:そもそもカードを作ったたきっかけの一つとして、新聞部に人をスカウトしても入ってもらえないので、「入ったらこんな面白いモノも作れるんだ」と思ってもらおうという意図もありました。

こちらから勧誘するよりも、向こうが「楽しそうだな」と気になってくれたほうがいいと。それにはやっぱり、自分たちが楽しくないと。

「本当にいいモノ」は自分の「やりたい」から

―やはり、なにか目的のために新聞を作っているというよりも、「やりたいからやっている」という側面が強いんですね。

渡邊:例えば、新聞造りが煮詰まってきて、「タスク」っぽくなってくると、中村さんが「いやいや、これが仕事になってしまったらそれは違うんだ」と間に入ってくれる。私は中村さんの仕事の仕方を尊敬していて、彼はそれぞれを仕事としてとらえないんですよ。

中村:僕の基本的な価値観として、「いいモノ」って予定調和で生まれるものではなくって、使ってくれる人と育てていくものだと思っているんです。

例えば、「ポストイット」って、ちゃんとくっつく糊(のり)を作ろうとしたのにゆるいのができちゃって、失敗作を拾った人が、「貼ってはがせるのはかえって便利だ」と気がついた。そこから今となっては、こんなにも生活に密着した商品になったんですよね。椅子にしたって、本来は座るものだけど、足を載せてもいいし、リビングで服をかけるのにもちょうどいい。

「本当にいいモノ」っていろんな用途に使われるもので、作り手の想定している用途なんてごく狭いものだと思うんです。作り手が想定しなかった、使ってみて分かる用途みたいなものを知るためには、まず市場に投げかけてみて、ユーザーの反応を見るのが一番じゃないかと。

中村:受託のクライアントワークにしても、最初から決まった目的があって、それに沿って作って出してOK、みたいな流れには違和感があって。

例えば、クライアントと定義した要件が「点」だとします。「点が1つ」であればその点を通る形はいくらでも描けますが、点の数が増えるとだれが描いても同じ形しか描けない。アウトプットもある程度決まったものしか出てこなくなります。

つまり、目的や課題を聞けば聞くほど、その点は増えて、クライアントと同じ袋小路に追い詰められ、「まさにそこで困っているから相談したのに」みたいな状況に陥りがち。

だから僕は、新聞にしてもクライアントワークにしても、他人の課題や要望を聞く前に、「自分のやりたいデザインや提案」を作ったりするんです。どうせ最後は真面目に考えないといけないので、一回は寄り道しとこう、みたいな。

坪谷:中村さんは「なにかをやろう」と思いついてから行動に移すまでの「間」がないところもすごいですよね。

中村:「寝かせば寝かすほど重くなるものはなーんだ?」「答え:タスク」だと思っているから(笑)。

『勝手に幸せ人』インタビューでも、僕は読み手のことはあまり考えずに、僕が話を聞いてみたい人に頼みます。「とにかく出す」ということだけ決めておいて、あとはその時々個人が起きたい点を置いていけば、毎回違う、いいモノになりますから。

期待には応えない。意図や邪念が入った途端、ウソになる

―では、最後に。これからもやりたいことを続けるとして、今後の展望はありますか。

中村:言い方を選ばずに言うと、外からの期待を弾いていきたいです。「だれかの期待に応えよう」と思った瞬間にフォーマット化して飽きたり、自分たちがやりたいこととズレたりするので、弾き続けることが大事かと。

坪谷:やっぱり、ただやりたいことをやり続けたいですよね、新聞に限らず。『バナバナカード』の例に見られるように、小さい案がどう膨らむか分からないので、自由にやりたいことをなんでも話せるのは大事だと思います。

中村:爲廣さんが「これからは社員が楽しんでいる会社でないと生き残れない」と、いつも内的なモチベーションにこだわるのは、意図や邪念が入った途端にウソっぽくなるからだと思っていて。

結局、作っている人たちが熱量を持ってやっているほうが外に飛んでいく力も強い。外からの見え方を気にして計算して物を作るのもいいですけど、ウソっぽさが出たり形骸化したりといったことが起きがちかなと。

坪谷:作っている私たちが読みたい内容のほうが、読むほうも楽しいだろうと思います。最悪だれにも読まれなくても、自分が読みたいから作って、それを読めたんだから目的は果たせた訳ですし(笑)。反応があったらもちろん嬉しいけど、それが目的になるのは、なんか違うなと。

中村:KPIと向き合わない、「脱KPI」とでも呼びましょうか(笑)。でもだからこそ、僕たちの熱量が伝播して、爲廣さんや周囲の人たちにも伝わるなにかが生まれたんじゃないかなと思います。

[取材] 岡徳之 [構成] ウルセム幸子 [撮影] 高橋良和

/assets/images/5818/original/27855b33-34d8-4fc8-986d-891836dcb7fb.jpeg?1495011949)

/assets/images/5818/original/27855b33-34d8-4fc8-986d-891836dcb7fb.jpeg?1495011949)

/assets/images/3478188/original/27855b33-34d8-4fc8-986d-891836dcb7fb.jpeg?1549953460)