・地球との距離、1cm:アンダースローが生む真のグローバルのカタチ

「年々地球(globe)に近づいているんだ、オレの右手。もうあと1cmってとこだね。」

そう語るのは音声感情解析AIで世界を席巻する株式会社EmpathのスーパーAndroidエンジニア、サブマリン齋藤だ。

「ドラフト(面接)のときに僕たちはグローバル・スタートアップです、なんてエラそうなことを豪語してるから役員たちに聞いてやったんだよ。わかった、確かにあなたたちはグローバル(global)に活動しているかもしれない。でも、オレと地球(globe)との距離はすでにたった1cmだぜ?ってね。あいつら、キョトンとしてたよ。」

グローバルという言葉は今ではあまりに人口に膾炙し過ぎてしまい、その意味が改めて検討されることは少ない。元来、「丸みをもった塊」を意味するラテン語の "globus" から派生した英語 "globe" の形容詞が "global" である。 "globe"は「球体」、またそこから「地球」を意味する名詞だ。いまでは「世界的」程度の意味で安易に使わることが多い「グローバル」ではあるが、その根源には「球体」、そして「地球」という意味があることに今一度注意してみよう。なぜならサブマリン齋藤はこの語源に極めて忠実であるからだ。「球体」=白球と「地球」の間に生きるのが斎藤という男の生き様、グローバルなのである。

「役員たちはオレが何を言っているのか理解していないようだった。だから本当にグローバル(global)なのはオレだって見せてやったよ。実演してみせるのが一番だからね。こんな風に。」

![]()

![]()

それは一瞬の出来事だった。斎藤の右手がひざ下から鋭く突き上がる。大地がえぐれるようなモーションから繰り出されたのは激しくホップする「魔球」だった。齋藤の右手と地球との距離はわずか1cm。凍てつくように時が止まる。それは見たことも無いほど地球に近いアンダースローだった。

![]()

(地上との距離、わずか1cm。ところが斎藤の右手にこすれた傷はない。正確無比なコントロールだ。)

「グローバル・スタートアップと言っても本当に世界と接近戦をしているスタートアップなんてほとんど日本にはいない。確かにうちの球団(Empath)は海外のピッチ・コンテストでも優勝してるよ。でも、実際にはまだまだ世界は遠い。だからオレはここにいるんだ。オレの右手はすでに地球を、世界を捉えているからね。」

齋藤の右手から繰り出される白球(globe)と地球(globe)との距離は年々近づいていき、今ではわずか1cmという驚異の近接性を達成している。これは、実に驚くべき近さなのだ。日本球界におけるアンダースローの名手といえば誰もが渡辺俊介を想起するだろう。通称「ミスター・サブマリン」。そのアンダースローは当時世界一低いと言われ、2005年には千葉ロッテ・マリーンズの日本シリーズ制覇に大きく貢献した。その渡辺ですら、ボールのリリース・ポイントは地上3cmだったのだ。齋藤はその距離を2cmも縮めている。まさに地球に最も近い投手だ。

齋藤はこの1cmに真のグローバル性を見いたす。

「真のグローバル(global)とは自分と世界との距離を近づけつつも、飲み込まれずに己自身を保つことなんだ。なんでもかんでも舶来品を有りがたがってるやつらを見ると吐き気がするよ。そういうやつらは自分と世界(globe)との距離感を測れていないんだ。オレは違う。世界(globe)に対するリスペクトを絶やすことなくオレ自身をも保つ。その距離はわずか1cmだ。」

![]()

(齋藤は打ち合わせ時の顔も近い。それだけ議論にも真剣だ。)

「ただし」齋藤は少し照れくさそうに笑う。「あんまり地球に近づきすぎてもダメだぜ、右手を痛めちまうからな。オレも昔はだいぶダフッたよ(注:アンダースローで地面に手が触れてしまい制球を乱すこと)。距離を見誤ると火傷しちまう。恋愛と一緒さ。」

・アンダースローの幻惑

アンダースロー投手は希少だ。とりわけ1970年代からスピードガンが導入されるようになると、球速が投手を評価する大きなポイントになっていく。アンダースローでは通常のオーバースローと比べて球速はさほど伸びない。こうした時代の流れの中でアンダースロー投手の数は世界的に減っていくのだが、日本では阪急の足立光宏と山田久志といった歴史的アンダースロー投手が70年代に大活躍する。

「スピード至上主義の欧米科学技術文明に対する強烈なアンチ・テーゼがアンダースローだ。オレのストレートはせいぜい135km/hくらいしかない。それでも打者は全然打てやしないんだよ。なぜならアンダースローは打者を幻惑するには最高の投法だからね。まるで球が浮き上がってくるように打者は感じるんだ。上昇気流にのっていくオレの球を打てるやつはなかなかいないぜ。」

サブマリン齋藤が語るようにアンダースローのメリットはホップすることだ。通常のオーバースローであれば球はホップすることなく落下する。それに対してアンダースローでは球が手元から顔に突き上げるように上がって感じるのだ。さらにシンカー、カーブなどの変化球ではホップした球が次の瞬間にはグッと落ちる。上がって、下がる。この二重の変化に打者は幻惑されるのだ。

「考えてもみろよ、自分が今まで直線的な人生を歩んできたかって。そんなことないだろう?いろんな浮き沈みを経験しながらオレたちは今ここにいるんだ。そんな浮き沈みそのものがオレの球にはこめられている。いいかい、まさにオレたちの人生そのものをアンダースローは体現しているんだ。」

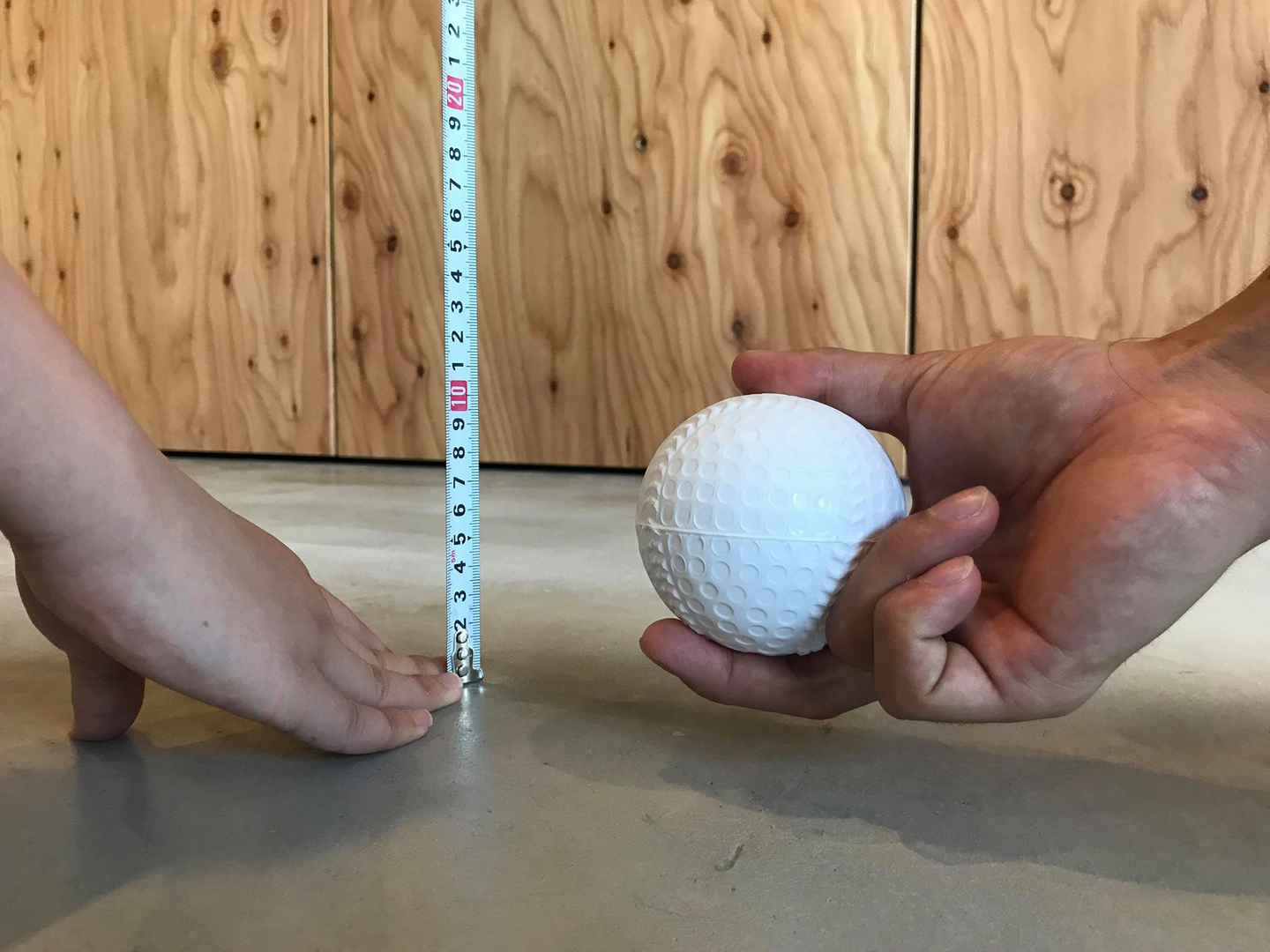

2008年にMITのサル・バクサムサ教授はオーバーハンド投手のジョー・ブラントンと、アンダースロー投手のブラッド・ジーグラーの速球の投球軌道を比較研究した。下の図ではブランドンの投球軌道が下方向にのみ移動しているの対し、アンダースロー投手であるジーグラーの投球軌道はいったん上がってから下がっているのが確認できる。つまりはホップしているのである。

![]()

(出典:https://www.fangraphs.com/tht/brad-ziegler-al-rookie-of-the-year/)

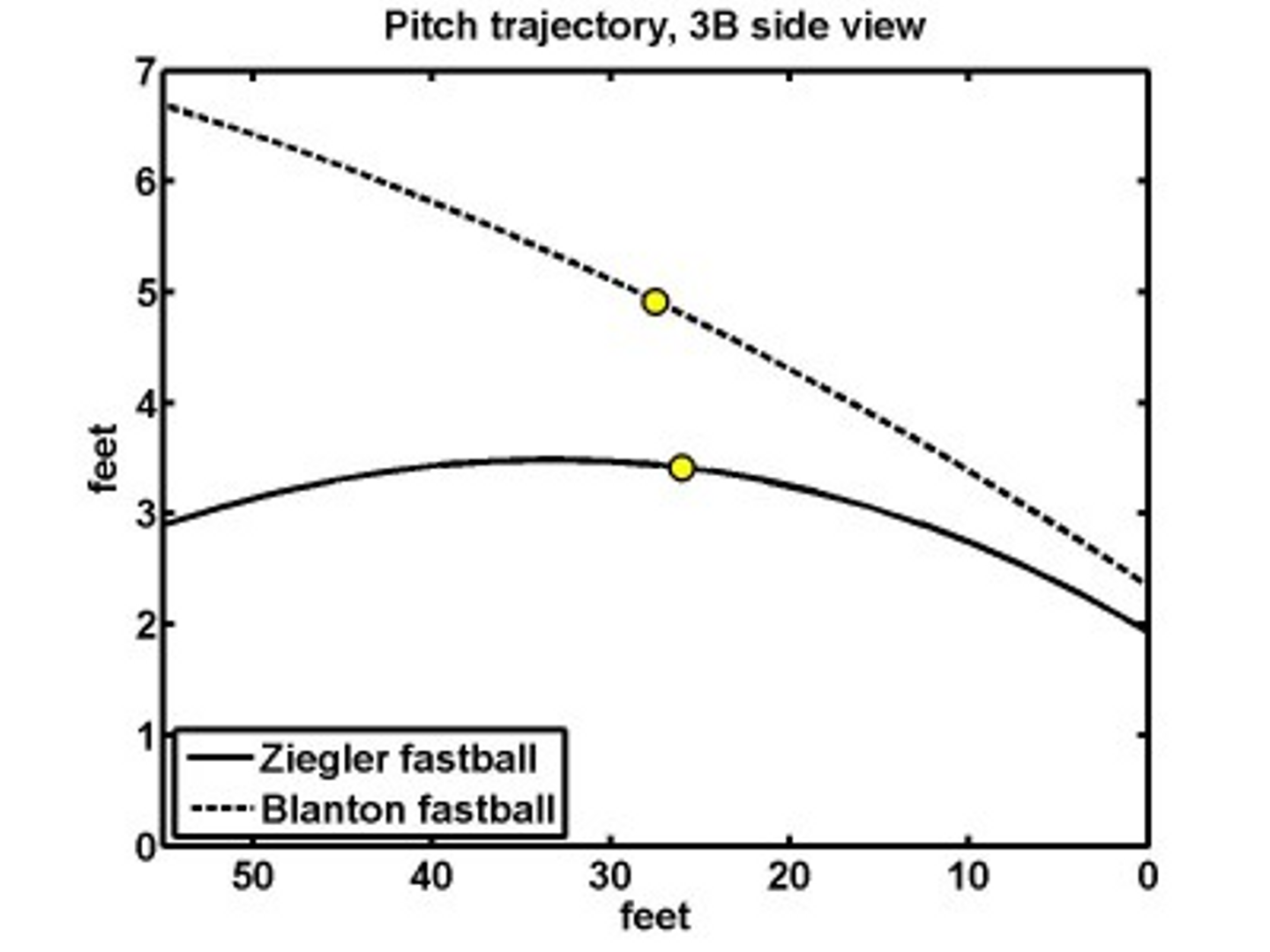

さらに投球軌道の最後30フィートに目を転じてみるとさらにおもしろいことが分かる。青色の線は仮に球が直線的に運動した場合を示している。ここでは直線の投球軌道と実際の投球軌道の差において、オーバースローではそれほど落差がないのに対し、ジーグラーのアンダースローの球ではなんと30cm近くの落差が発生しているのだ。これが打者を幻惑するトリックの仕掛けだ。

![]()

(出典:https://www.fangraphs.com/tht/brad-ziegler-al-rookie-of-the-year/)

「いいかい、通常のアンダースローですら30cm近くの落差を打者は体感するんだ。でもオレのスカイフォークはそんなもんじゃすまないぜ。60cm近くの落差を打者は感じるんだ。絶好球と見せかけて、打者を奈落の底に落としてやるんだ。人生そんなに甘くないぜってね。」

・背面コーディングとスカイフォーク

スカイフォーク、それは野球漫画、いや、日本漫画界の至宝『ドカベン』に登場するアンダースロー投手、里中智の魔球だ。本来、アンダースローでフォークを投げることは極めて難しい。ところが里中はその異常なまでに柔らかい手首により、アンダースローでありながら急激に落下するフォークを武器とする。打者にとっては絶好のポジションに球が浮き上がる、と思った瞬間には急激に落下していくのだ。

「オレは日夜コードを書きまくっていてね、どんな体勢からでもかけるんだよ。たまにストレッチもかねてキーボードを背面で操作するんだ。結構これが気持ちよくてな、緊張した手首が伸びるんだよ。すると見る見るうちに手首が柔らかくなっていきやがった。その時気づいたんだ、背面でコードを書き続ければスカイフォークが投げられるってね。仕事もできて、リラックスもできて、フォークも投げられる。一石三鳥さ。」

![]()

(背面コーディングをする齋藤。コードを書くたびに手首はほぐれ、フォークの切れは鋭さを増す。)

![]()

(Amazon Primeで動画を見る時も常にフォークの握りを固定する齋藤。プロフェッショナルの流儀だ。)

サブマリン齋藤はスカイフォークを武器に常に完全試合(一切バグのない完璧なコーディング)を狙う。日本プロ野球史上、完全試合は15度しかなく、1994年の巨人・槙原の完全試合以来、24年以上達成されていない(里中は『ドカベン』中、2002年、2007年に二度完全試合を達成している)。そんな中、齋藤は複数完全試合達成に最も近い男であるのは間違いない。

「いまだ完全試合を二度以上達成したのは里中しかいない。オレはすべての試合で完全試合を狙うよ。里中を超えるんだ。オレのスカイフォークは誰も打てやしないからな。ただし・・・」

齋藤の顔が一瞬曇る。

「Empathには千葉がいる。あいつを止められない限り、オレの完全試合はない。」

・四番サード千葉とサブマリン斎藤

「千葉との出会いは鮮烈だった。あいつ、ずっと打席に立ちながら一人でブツブツ歌ってるんだよ。「上がってんの?下がってんの?みんなはっきり言っとけー」って。渋谷風のつもりなんだろうけどよ、ちょっと古いなあ・・・と思いながらも、遠慮せずスカイフォークを投げ込んでやったんだ。そうしたらあいつ「下がってる!」って叫んだ瞬間、バットにオレのフォークをあてやがった。はじめてスカイフォークをファールにされたんだ。」

仮にヒットにされることはなくてもファールで粘られた場合、斎藤が制球を乱せば四球となり完全試合を達成できなくなってしまう。そうした意味でも千葉のラップ・スイングは齋藤にとって脅威だ。

「しかもよ」齋藤は続ける。

「千葉は出塁率100%のバントを完成させつつあるんだ。」

最高のOPSを誇る千葉は昼休みを犠牲にしてバントを習得しつつある。このバントが完成すれば、齋藤のスカイフォークをもってしても完全試合を達成できない可能性は高まる。

「ただし、バントは上下方向に変化する球を苦手とする。ホップする直球と急激に降下するスカイフォークを混ぜ合わせれば千葉に勝てる勝算はあるぜ。」

![]()

(決戦をまえに睨みあう四番サード千葉とサブマリン齋藤。渋谷は今日も平和だ。)

意気ごむ齋藤を千葉は鼻で笑う。

「齋藤のスカイフォークは上がってる街、渋谷では時代遅れね。上がって下がるのが人生だなんてあいつは言っているけど馬鹿げてるわ。だって私の人生、上がりっぱなしだもの!」

「白黒つける時が来たみたいだな。」齋藤の汗ばむ右手には、フォークの形で白球が握られている。

四番サード千葉とサブマリン齋藤、ついにEmpathが誇る日本野球界の至宝同士の死闘が、ここ、渋谷で繰り広げられる。

/assets/images/13233269/original/0d4eedff-5aa5-44cf-8351-2d0408130945?1683637004)

/assets/images/13233269/original/0d4eedff-5aa5-44cf-8351-2d0408130945?1683637004)