こんにちは!広報の村上です🐶🐱

採用における新たな試みとして、TYLでは今年度より「新卒総合職」の募集に力を入れることとしました!そこで「新卒総合職とは?」「TYLでどんな仕事をするか?」ということをより分かりやすくするため、「TYLの26新卒総合職採用」と題して、数回にわたり「新卒総合職」についての連続記事をお届けしています。

今回はTYLで初の「新卒で総合職」に採用された24新卒の山田さんが「『裁量』とは?」「『裁量権』とは?」というテーマで、どうすれば「裁量権」を手にして働くことができるかを解説してくれます。ご期待ください。

<前回の記事>

不自由さや窮屈さにストレスを感じるあなたへ

こんにちは!私は株式会社TYLに「総合職」として入社した24新卒の山田純平です。

きっとこの記事を読んでいる就活生のあなたは、就職先に裁量権を求め、「誰かの言う通りに従って働くだけなんて嫌だ」と、指示や制限の多い職場環境にネガティブなイメージを持っていることでしょう。

私も同じです。

就活生の頃、私は就活軸として「裁量権」「自己決定権」「納得感」といったキーワードを使っていました。理由は至ってシンプルで、誰かに指示されたことだけを機械的にこなし続けるのは、私にとって退屈でストレスも大きいと思っていたからです。もっと素直に言ってしまうと、「誰かの言われるがままに働かされて通勤電車でうつろな目をするサラリーマンにはなりたくない!」という幼稚な考えを、就活生らしく前向きに言い換えていたのです。

結果的には、この記事のように自身の考えを発信する機会や、作戦を自分なりに考えたり実行したりする“余白”、つまり「裁量権」をいただくことができました。そのおかげで、刺激があって満足度の高い職業生活を過ごすことができていると感じるので、学生時代の就活軸は間違っていなかったと思いますし、2年目以降も「裁量を持って働く」ことを大切にしたいと考えています。

しかし、今振り返ると、就活時に考えていた「裁量権」はあまりにも解像度が低かったように思います。特に、「裁量権は与えてもらうもの」という認識が甘く、面接担当者に自分勝手な人間と思われたり、入社後もチームプレーに支障をきたす危険性があった点は反省しています。

そういった反省を踏まえて、今回は私と同じように「裁量権」を軸にしている就活生に、現場目線のアドバイスとエールを送ろうとこの記事を書きました。社会人になるうえで、不自由さから距離を取り、あなたが自己表現をしながら働くためのヒントになれば幸いです。

裁量権が生まれる瞬間

まず、あなたの認識する「裁量」と、現実の「裁量」に違いがないかを考えてみて欲しいと思います。

この話の前提として最初にお伝えしておくべきなのは、「会社を動かす基本的なゲームルールは、利益を上げることである」ということです。「突然、何事だ?」と思うかもしれませんが、当然のこと過ぎて語られず、就活生に意外と認識されていないと感じるので改めてお伝えしました。

野球は9回終了までに多くの点を取るスポーツ。フィギュアスケートは審査員から高い点をつけてもらうスポーツ。将棋は先に王の駒を取るスポーツです。

それと同様に、世の中にあるほとんどの会社は「より多くの利益を生み出すスポーツ」をしています。新入社員としてあなたが会社に雇われるなら、必然的にあなたも「より多くの利益を生み出すスポーツ」に参戦することになるので、まずはこの現実を理解しておいてください。

さて、そんなビジネスという名のスポーツでは、いつ、どのように「裁量」が生まれるのでしょうか?

答えは、「仲間を増やした瞬間」です。

ビジネスというスポーツ大会には、今日も世界中のどこかで起業家さんがエントリーしています。この起業家さんは最初、「こんな事業がしたい、あんな社会課題を解決したい」と一人で妄想するわけですが、ひとたび勝負の世界に踏み込み生き残りをかけて戦っていくと、仲間がいたほうが有利にゲームを進められると思えるケースに出くわします。

こうして共に戦う仲間を採用するわけなので、必然的に起業家は、新しいメンバーに対して何らかの役割を期待することになります。例えば、一人で捌けない数の営業を一緒にやって欲しいから採用することもありますし、起業家自身が知見不足だと思っているエンジニアリングを頼みたいとか、法律の専門家としてリーガルチェックを依頼したいといったケースもあると思います。このような、採用した仲間に委ねる余地こそが「裁量」です。

こう考えると裁量権は、組織のリーダーがメンバーに“与える”ものだと分かりますね。

すると、最大限の自由が欲しい場合は、起業してむしろ裁量を与える側になるのが正解と言えそうですね。しかし、安定した収入を得る必要があったり、リスクを負える余裕がなかったりするので、「就職はするが、そのなかでなるべく大きな裁量をいただく」という自由度が二番目に高い選択肢を取る。これが、私とあなたが持っている、裁量に対する欲と言えるのではないでしょうか。

では、どうすれば会社で働く上で大きな「裁量」をいただけるでしょうか?

裁量権を与える側を理解すること

先の説明で、裁量はリーダーのニーズがもとになって生まれると分かったので、ここでは起業家や事業責任者といった、裁量権を与える側の視点に立ってみましょう。もしもあなたが組織のトップだったら、どんな人にどれほどの裁量権を与えたいと考えるでしょうか?

簡単な例として、あなたが引っ越しをするときに、友人のAさんとBさんに家具の搬入を手伝ってもらうケースを想定してみます。2人の友人には、その日の食事をご馳走する代わりに、作業中は何でもあなたの指示通りに動くことを約束してもらっているとしましょう。

構造上、あなたが2人を雇っているこの状況で、あなたならいったいどんな指示を出しますか?

指示パターン①:「角にテレビ台を置いて、その向かいにソファを置くようにして」

指示パターン②:「奥は集中する空間、手前はリラックスする空間で、特に手前はスムーズな生活動線が得られるようにしたい」

指示パターン③:「なんか、とりあえずイイ感じの部屋にしよっか!」

指示内容の細かさで上記のように分類してみました。おそらく、あなたがどれくらい細かな指示をするかは、AさんとBさんが、あなたの考えをどれだけ理解してくれているかによって変わるのではないでしょうか?

最も事故が起こらないのはパターン①でしょう。2人を単に「荷物を運んでくれる動力」と捉えて機械的に操作していますね。想像に難くないと思いますが、最終的には自分の思った通りの部屋になる反面、指示の回数が非常に多くなるデメリットもあります。

それと比べると、パターン②は友人に委ねる部分が比較的大きくなっています。一つ一つの家具の名前を言わなくても、本棚や机は奥に、ソファやダイニングテーブルは手前に配置すれば良いことが分かりますね。ただし、友人2人があなたのルーティンを知らなければ、あなたにとって優れた生活動線を実現するのは難しいでしょう。

最後にパターン③ですが、これはもはや指示ですらないかもしれません。あなたにとっての「イイ感じの部屋」と友人2人にとっての「イイ感じの部屋」がぴったりマッチしていれば最高の部屋が出来上がりますが、そうでなければ残念な結果になります。

以上の例から分かる通り、組織のトップの目線からすると、自分の思う完成形を理解してもらえている相手には、細かな指示をいちいちしなくて済む。すなわち、大きな裁量を与えたほうが楽です。逆に組織に属する身から考えれば、トップの人の考えを理解することで、裁量を与えてもらえるようになる、と言えそうですね。

裁量権を与えてもらう側は「主体性」を持たないと苦しい

ここまで読んだ中で、少し疑問を持つ人がいるかもしれません。

「人にああだこうだと指示されず、自己表現の余地(=裁量)をもらうためには、組織トップの考えを理解する必要がある、か...。いや、それって、結局はトップの言いなりになるってことじゃないの?」

これはとても良い質問です。組織のリーダーから「〇〇さんは私の考えをよく理解している!...だから私の言いたいこと、分かるよね?」なんて言われたら、答えを出すのは自分でも、自己表現とは程遠いですね。

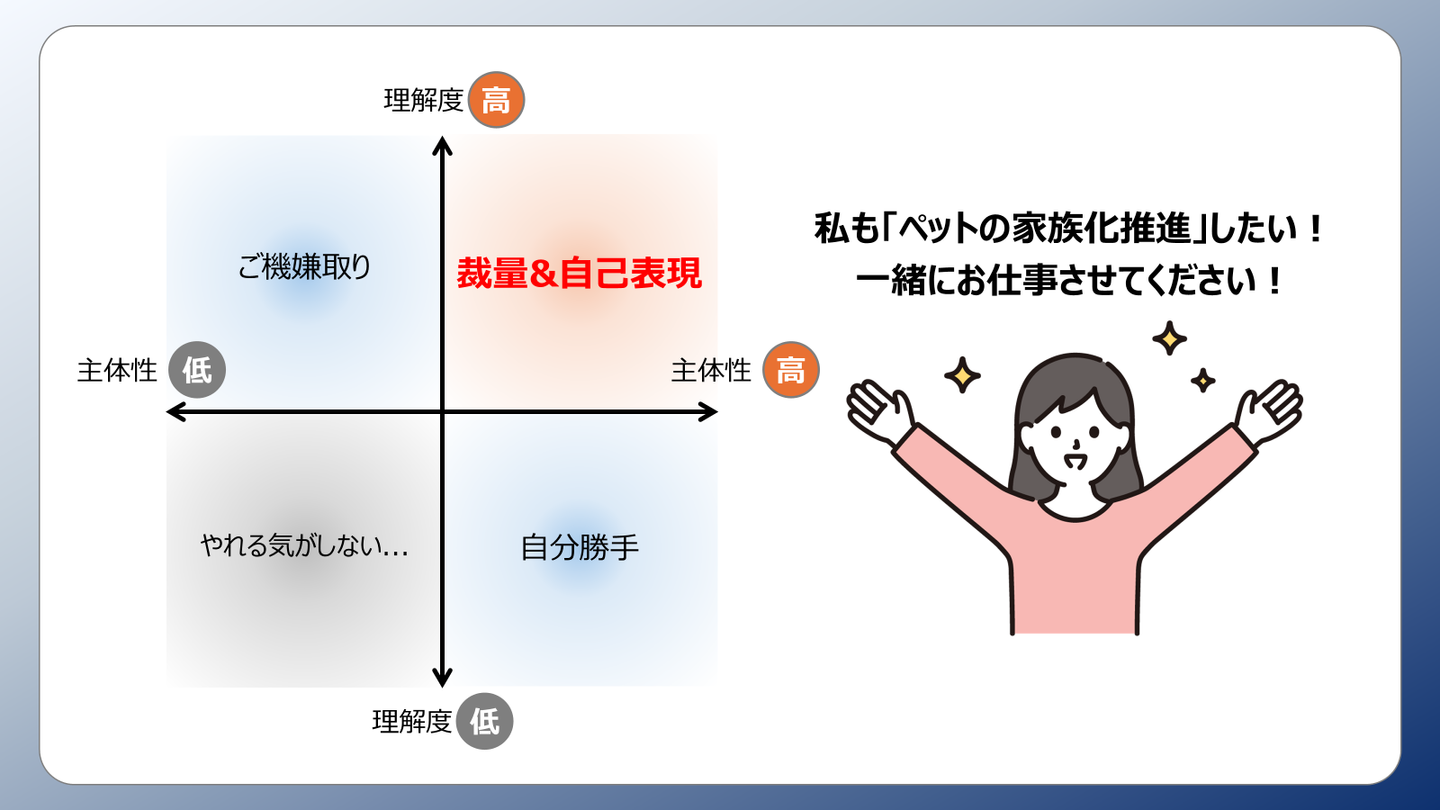

実は、裁量を与えてもらう側が、窮屈さを感じずに働けていると実感するには、もう一つの重要な要素が必要だと私は考えています。それが「主体性」です。

「主体」という言葉は、「主体性がある」「主体性がない」と使われることが多いせいか、あまり意識されませんが、実は「客体」という対義語を持っています。主体と客体は、英文法で習った“S”と“O”みたいな関係にあり、要するに「主体」は動作の「主」、「客体」はその動作が作用する「対象物」のことを指し示しています。

「客体性」という言葉は会話や文章においてほとんど使われませんが、敢えてここで「主体性が低い」ことを「客体性が高い」と言い換えるなら、「『自分は今、別の何かによって動かされる対象物だ』という認識が強い状態」を表現していることになります。自分自身の運命を左右するハンドルを、自分以外の何者かが操作していると感じること。これが客体性が高く、主体性が低い状態です。

以上のような客体との対比から分かる通り、「主体性」とは、行動を起こしたり思考したりするプレーヤーが、他の誰でもなく、まさに自分なんだと思える性質のことです。

先の質問に戻ると、「組織のトップの考えを理解すること」は必ずしも、「その人の言いなりになること」を意味しません。誰かの言いなりになっていると思うのは、客体性が高く、組織のリーダーによって自分の時間や労力が奪われていると感じる場合に限ります。

逆に、リーダーの思考を理解したうえで、それがまるで自分事だと思えること。無理に合わせるのではなく、そのリーダーの思考と自分の思考とが一体化するくらいに、ぴったり同じ目的意識を持っていると強く共感すること。このように理解度の高さと主体性の高さを両立してはじめて、裁量を与えられ、あなたの自由な発想を生かして働くことができると私は考えています。

![]()

おわりに

以上のような意味を込めて、当社の総合職の求める人物像には、「ビジョン共感し、主体的に動ける人」と2つの要素を同じ文に組み込んでいます。本記事を読む前には単なる並列に思えたかもしれませんが、今のあなたであれば、2要素が無関係と言えないことは明白でしょう。

また、このような人物を求めているということは、裏を返せば、裁量が大きいポジションとして募集をかけているということです。

ぜひ、仕事のなかに自己表現の機会を求め、大きな裁量を就活軸に挙げていれば、当社の総合職にご応募いただければと思います!

エントリーの前にはカジュアル面談がありますので、採用面接を受けるかどうかは、一度お話してから決めていただけます!

総合職というお仕事の詳細や、求める人物像の他の要素について書いた記事もありますので、ご興味ありましたら併せてご覧ください。

本記事を最後までご覧いただきありがとうございました。

それでは、カジュアル面談でお待ちしております!

/assets/images/1784513/original/5ccdcc19-c911-401c-88da-78371b0f867c?1504322123)

/assets/images/1784513/original/5ccdcc19-c911-401c-88da-78371b0f867c?1504322123)