2020年はLegalTechにとっても地殻変動の年となりました。COVID-19で激動した社会が、LegalTechにも新しい役割を求め始めています。

今回のポストでは、LegalTechに去年なにが起こったのかを振り返りつつ、2021年の展望を描いてみたいと思います。

LegalTechはCOVID-19でどう変わったのか

COVID-19は、デジタル化に向けた世界の動きを加速させ、ある意味では「まだ起きるはずがなかった未来」を次々と現実のものにしました。そして、その流れの最前線にあったのが契約締結のデジタル化、つまり電子契約サービスの普及です。

弁護士ドットコム株式会社が運営する国内大手の「クラウドサイン」は、2020年10月までの1年間で導入社数が2倍に増加したことを発表しています。

もともと、契約業務は紙に依存した旧来型のオペレーションが変わらず温存されている領域です。その理由の一つは、とりもなおさず契約書自体が「紙」であって、電子データとして扱うことが難しいことにあります。皆さんも、紙の契約書を無理やりスキャンして「残念なPDF」となってしまった契約データを見られたことがあるのではないでしょうか(ちなみに、これは少なくともデータ化されているという意味で、かなりマシなほうの事例です)。

2020年のLegalTechのハイライトともいえる「契約締結の電子化」は、今年もより一層進むと思います。このことは、単に契約の「締結」がスムーズで快適に、しかもリモートワークで行えるようになったことだけを意味しているのではありません。実は、もっとずっと先の未来の扉を開き、契約業務全体をデジタル化するための「初手」としての役割を持つものだと私は考えています。

ここからは、2021年という未来の話をしたいと思います。

契約が「最初から電子データ」になることの真の意味

契約の締結プロセスを電子化する…このことは、契約書が「締結当初から電子データである」ということを意味しています。紙が支配していた契約領域で、オリジナルがそもそもデータであるような契約が増え始めたのです。

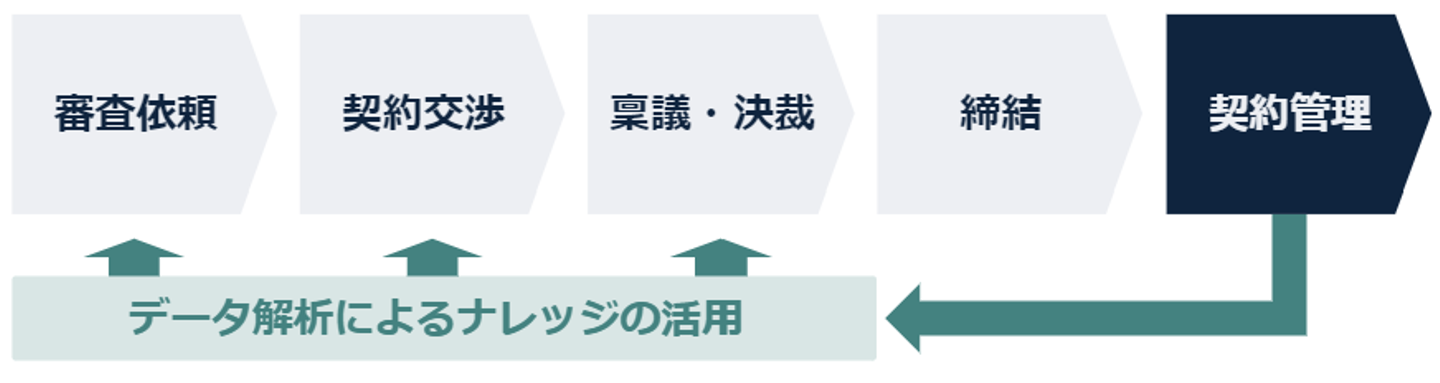

つまり、大企業は、契約データを上手く扱うことができれば、「締結」プロセスだけではなく、契約業務の全体を再設計するチャンスを手にしています。契約業務のうち面倒なのは「締結」だけではありません。事業部が法務部に「この契約書を審査してよ」と依頼して法務部部でチェックする社内手続、先方との契約交渉、稟議と決裁、そして締結後の契約管理など、契約業務はすべてが繋がっています。

そして、電子契約サービスを導入するなかで、多くの大企業が今まさに「契約業務」の全面的な見直しを進めています。「電子契約を導入しておしまい!」ではなく、契約業務のトータルなデジタルトランスフォーメーションを目指して、2021年のLegalTech企業に企業が望んでいるのは以下のようなポイントだと私は考えています。

2021年のLegalTech企業に求められる役割

①特定部署の個別最適ではなく、全体最適を描くことが求められている

これまでのLegalTechは、やもすれば「法務部内の業務効率化プロジェクト」であると捉えられ、契約業務のうち特定のポイント(例えば、法務部による契約審査)だけを効率化するものと捉えられがちでした。

しかし、契約業務のDXが上記のとおり全社的な課題となるなかでは、LegalTech企業に求められる役割も自然と大きなものになっていきます。実際のところ、企業間取引で契約が介在しないものなどないのですから、契約業務に関与しているのは契約審査をする法務部だけではなく、取引先との対面に立つ事業部、帳簿書類を管理する経理部、文書管理を担当する総務部、DXを担当する企画部など、基本的に全ての部署が含まるといってよいでしょう。つまり、LegalTech企業は、ユーザー企業の契約の流れを俯瞰して、トータルな最善手を提示することができる能力を求められています。

そして、このことは必ずしも、個々のLegalTech企業が「契約業務全体をまるごと扱えるような巨大プロダクト」を開発しなければならないという意味ではありません。例えば、MNTSQは「契約データベース」という契約データを集約・管理・分析する基盤となるSaaSを提供していますが、一例としては以下のような役割分担でユーザーの契約業務のトータルなDXをサポートしています。

【ある会社の例】

- 契約審査システムで事業部と法務部がやりとりをしているため、その審査履歴がMNTSQに自動で連携される仕組みを作りつつ、

- 複数の電子契約サービスのいずれを利用しても、MNTSQに締結版が自動集約され、必要な管理項目が自動入力される体制を構築しつつ、

- MNTSQに集約された契約書を機械学習技術で自動解析することによって、ユーザーの契約交渉や契約の「見える化」をサポートする

このように、LegalTech企業がいわばエコシステムを作りつつ、ユーザーにシームレスな体験を提供することが2021年には一層重要になってくると思います。

なお、当然、電子契約サービスを導入したからといって、その企業の全ての契約が電子契約に切り替わることはありません(現実には、契約の重要性等を考慮しながら一部の契約に限定してスタートすることが多いと思います)。また、LegalTech企業側としても、SaaSとして提供する以上は過剰なカスタマイズは避ける必要があります。とはいえ、実はLegalTechの先進国である米国でも、特に大企業向けのサービスは同じように「契約業務の全体最適」に向かった動きが一歩ずつ進んでおり、今年は日本のLegalTech企業にも目線をあげてユーザーの幅広い業務を見渡す視野とノウハウが求められることになりそうです。

②契約データを活用した新しい価値の提供

「契約が最初から電子データである」ということは、は私たちLegalTech企業にできることを何倍にも増幅させる効果を持っています。例えば、契約の条件を解析するどれだけ素晴らしい機械学習技術を持っていたとしても、「ウチの契約書は全部紙なんですよね…全部スキャンしてデータ化するのはちょっと…」と言われてしまうとどうしようもありません。

電子契約サービスを上手く活用して、「締結」という点だけではなく「締結後のデータ集約・管理」という流れの全体をデジタル化できた企業には、さらに進んだサービスを提供することが可能になります。すなわち、機械学習技術を用いたLegalTech企業にとっての宝の山である「契約データ」を活用することができるようになるのです。

実は、契約が紙であることの当然の帰結かもしれませんが、日本の名だたる大企業であっても「自分が全体としてどういう契約を締結しているのか」を管理できている企業はほとんど存在しませんでした。仮になんらか管理できていたとしても取引先と締結日とタイトルくらいのものであって、肝心の契約書の内容は上から下まで専門家が読んでみて初めて意味がわかるものでした。「紙かデータか」の次の問題として「データであっても意味がわからない」という問題があったのです。

このことは当たり前だとみなされていましたが、実は多くの問題の発端となっています。「自分がどういう契約を締結したのか誰も覚えていない」という状況は、事業のスピードを遅くさせ、コンプライアンス上の問題を生じさせるだけではなく、契約に散りばめられたノウハウをも消失させてしまうことに繋がっていたのです。

しかし、契約業務全体のDXを進めながら機械学習技術をかけ合わせることで、この状況は一変する可能性を秘めています。契約データを自動的に解析することで、これまで「締結したら誰も振り返らない」契約書を、今後に活用できるナレッジに変換することができるようになります(具体的な事例をまた書きたいと思います)。

今年は、「契約データを事業に活用する」方法について、LegalTech企業が先進事例を蓄積して普及させる役割を担うことが求められると思います。その意味でも、LegalTech企業はさらに脱皮をして、「契約を起点にした業務改善」というさらに幅広い視野を持つ必要があると考えています。

LegalTechは、「リーガル」の垣根を超えることが求められている

上記を踏まえて、私は2021年のLegalTechの展望として、以下のように考えています。

「LegalTech企業は、従来のリーガルな領域に閉じこもらず、契約業務全体をDXすることが求められている」

私自身もLegalTech企業の経営者として、非常にチャレンジングな1年となると思います。ただ、目の前に去年よりも大きな可能性が広がっていることは間違いありません。日本のLegalTech企業が「リーガル」という枠を飛び越え、大企業の「契約業務」全体をよくできるのか、今年も力を尽くしていきたいと思います。