ひとつの職種を極めていくこともすばらしいキャリア形成ですが、複数の職種にトライし、幅を広げていくことも、個人や会社の成長、発展を大きく助けます。今回は、短期間のうちにさまざまな職種を経験し、2019年3月現在は広報として挑戦を続ける近藤真実の苦悩の日々や、仕事にかける想いをお伝えします。

未経験から1年で、「CS」「採用」「広報」のすべてを経験

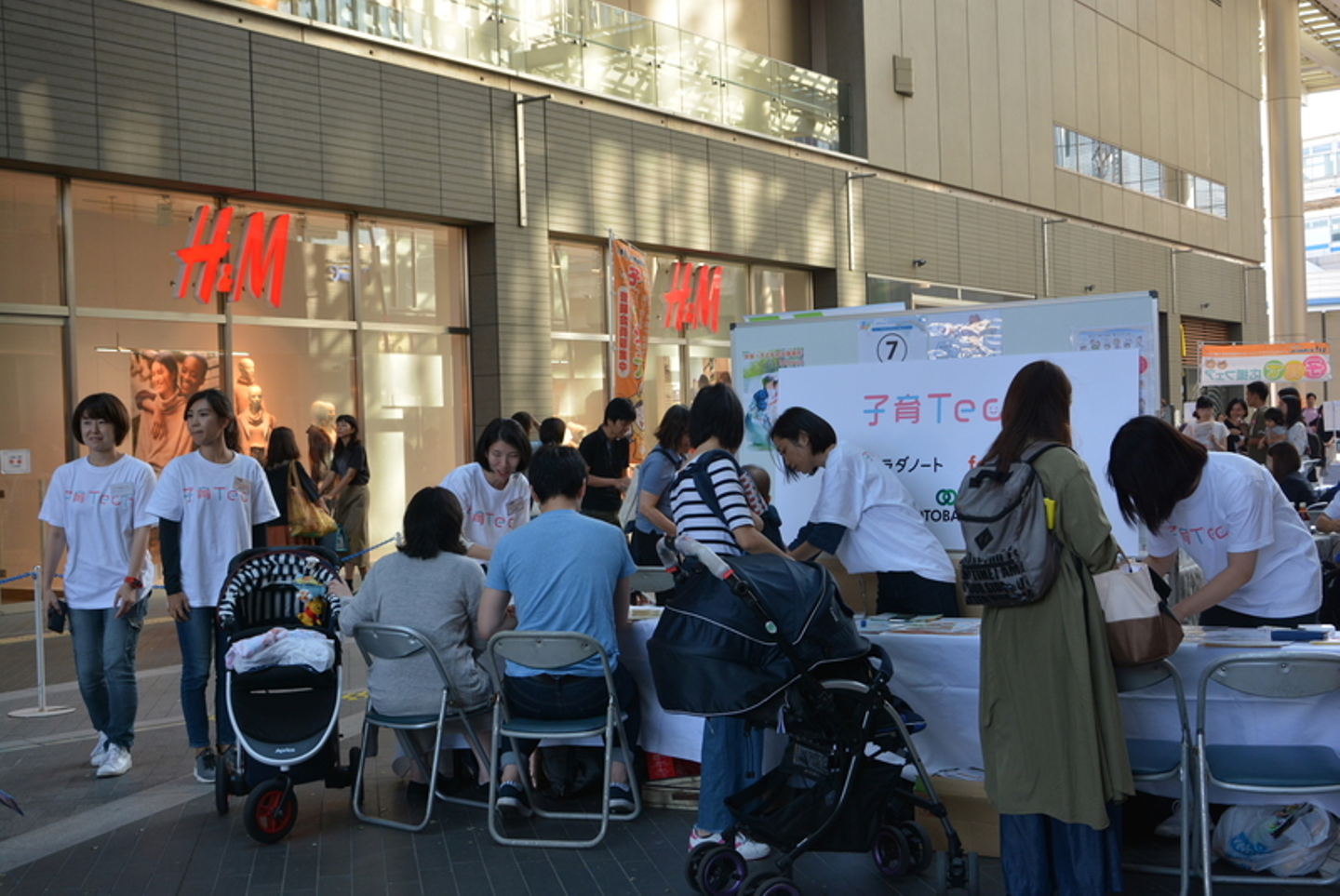

▲ユーザーを招いて実施した『ママおはなし会』は、自身もユーザーだったことから運営にも熱が入った(写真左上)

仕事をしていくなかでは、誰もがさまざまな壁にぶつかります。業界も職種も未経験から新しいことにチャレンジする場合は、なおさらです。

2019年3月現在、広報/PRの近藤真実は、2017年10月に株式会社カラダノートに入社して以来、未経験の仕事を担当してきました。以前は映像制作の企業に勤めていた彼女。入社して最初に取り組んだのは、カスタマーサポート(CS)の仕事でした。

近藤 「入社したときは、 ITサービスやアプリの成り立ちや、マネタイズ方法などの知識や経験はまったくなかったので、全部手探りでした。ですが、任せてもらえた仕事にはできる限り応えたいなと思って、なるべく何でも打ち返せるように心がけてきました」

問い合わせに対するメールや電話対応、キャンペーンのプレゼント発送業者とのやり取りをしたり、アンケート調査の集計とレポート作成、アンバサダー(※1)への連絡をしたり、多岐にわたる業務を行いました。

近藤 「直接的な CS業務以外にも『ママおはなし会』という、ユーザーさんを集めてヒアリングする会を 3回ほど開催しました。業務には、これという決まりがなくて、結構いろんなことを経験させてもらいましたね」

2018年5月からは今までの仕事を別の担当者に引き継いで、広報・ブランディング室室長の彦坂真依子とともに、「広報」業務を任されています。

近藤は求人媒体の運用など、「採用」に関する業務も行っているため、当初は採用業務のほうに時間をかけ、徐々に広報の仕事を覚えていく形をとりました。

2019年2月からは、それまで彦坂が行っていた、毎週カラダノートで起こった変化や出来事をレポートする「先週のカラダノート」や、Facebook投稿などを担当。小さい仕事から地道に、「書く」ことを磨いています。

広報の業務も近藤にとっては初めての経験。1児の母であり、時短で働く彼女にとって、その道のりは、想像していた以上に難しく、自分のキャリアや仕事についてより深く考えるきっかけとなりました。

(※1 アンバサダーとは、ユーザーのなかから募ったカラダノートのファンで、SNSなどのソーシャルメディアを通じて当社に関する情報を発信していく有志のインフルエンサーのこと。)

イベントのディレクションなどで力を発揮するも、プレスリリースに苦戦

▲ディレクション力を活かして記者会見の物品手配やイベントブースの運営を行なった

広報担当になった当初は、経験のある彦坂から指示を受けたり、彦坂のサポートをしたりすることが近藤の主な業務でした。当時は、「広報」が何をすべき仕事なのかがなかなかつかめず、霧のなかにいたと振り返ります。

近藤 「プレスリリースを書いて発信するとか、取材を受ける際にメディア対応をするとか、表層の、見えるところだけはなんとなく理解していました。でもそれだけだとすごくぼやっとしていて、何ができるようになったら一人前の広報と言えるのか、非常に見えづらい職種だなと。

自分がどこからスタートすればいいのかという出発点がわからなかったんです」

そんななかでも、CSの仕事で培ったイベント開催のノウハウなどを生かし、子育Tech委員会発足のイベントなどのディレクションを率先して実施。

さらに、プレスリリースの勉強をするために、他社の開催している勉強会にも定期的に参加してきました。

近藤 「最初に『プレスリリースを書いてみて』って言われたときに全然できなかったんです。メディアの方と連絡を取るといったことは、すごく先のことのような気がしていましたし、まず自分は最低限、プレスリリースが書けるようになろうと思いました。

彦坂にも、書くたびに添削してもらいました。自分が見えていない視点を教えてくれたり、この角度で切り取ったほうがおもしろいかもしれないといったアドバイスを都度もらったりして学んできました」

しかし、このプレスリリースがきっかけで、近藤は大きな壁にぶつかることになります。

「どれも中途半端……」どん底で思い出した恩師の言葉で、前を向けた

▲プレスリリースの草案に広報室長である彦坂から添削をもらう

カラダノートでは2018年10月30日、「妊婦加算」についてのプレスリリースを出しました。その発端となったのは、代表取締役社長の佐藤竜也が、9月にSNS上で話題になっていることを見つけて社内で共有したことでした。

詳しく調べ、課題に対して共鳴した近藤は、広報として調査リリースを発表することを決め、アンケートを実施。しかし、データを集めたものの、いざリリースを書くという段になり、手が止まってしまったのです。

近藤 「本当に迷子になっていました。自分は何をしたかったのか、会社として何を伝えればいいのか。わからなくなって全然書けなくて。そのときに、タイプも得意なことも違う彦坂と自分を比べてしまったんですね。

『こんなに考えてできないなんて私は向いていないんじゃないか』とか、『他に適性がある人がいるんじゃないか』とか、さらには『彦坂の重荷になってるんじゃないか』とか。すごく悩んで……苦しかったですね」

カラダノートに入社して以来、それまでのキャリアとはまったく違う、未経験で多岐にわたる業務をしてきたことも、そのときの彼女は「自分はどれも中途半端」だと、マイナスにしかとらえることができませんでした。

「違うタイプがいることでお互いに補完し合える」という励ましも素直に受けとれない。そんな状況で、近藤はひとつの言葉を思い出しました。

近藤 「中 2のときに大きい病気をして、学校に行けなかったことがありました。そのときに先生が『乗り越えられない壁は与えられない』という言葉をかけてくれたんです。

それ以来、何か壁にぶつかったときはいつも思い出していて、 “きっとこの辛さには意味がある ”と自分で自分を励まし、前に進む力をくれる言葉として大切にしてきました。

妊婦加算のリリースを公開した後、企画を立てることが苦しいと彦坂に話したら、『すごくしんどいなら、一度逃げてもいいと思う。でもきっとまたいつか同じことにぶつかるときがくると思うけどね』と言われました。

彦坂のその言葉が、自分が大事にしてきた『乗り越えられない壁は与えられない』という言葉とリンクして、これが自分にとっての壁だとしたら、向いている・向いてないなどと考えるのはやめて、できるようになろうと思えました」

近藤がカラダノートに入社した理由は、いちユーザーとしてサービスを利用し、好きだったから。彼女は、入社理由をあらためて自分に問い直し、もう一度前向きにやっていく決意をしました。

早く一人前の広報となり、自分の武器をひとつでも多く身につける

▲一人前の広報になるべく、ひとつずつできることを増やそうと奮闘している

妊婦加算のプレスリリースは、出した直後から多くのメディアに取り上げていただき(https://www.pr-table.com/karadanote/stories/10773 )、その出来事も救いになったと近藤は考えています。

近藤 「自分が 100%つくったわけではないですが、そのプレスリリースをきっかけに会社の名前がテレビに出たり、世間に妊婦加算について考える人が増えたり、そういう動きに携われたことは嬉しかったですね。

苦しんで書いて、出したものがカラダノートのことを知らない人の目にも触れるというのは影響力のあるすごい仕事だなと感じて、頑張ろうと思うきっかけにもなりました」

広報になった当初は漠然としていた仕事内容も、自分のメディアリストをつくるために新規の記者と名刺交換するなど、具体的に行動できるようになり、徐々に霧が晴れてきたことを感じています。

CSも広報も人とコミュニケーションを取るという根本は同じ。CSはお客さまの困っていることを直接解決し、広報は少し俯瞰して、サービスを使っていない人や会社を知らない人にも幅広く伝える。

そう位置づけたときに、近藤は自分の視野はもっと広げられると考えています。

近藤 「広報に携わる前は、 CSの業務の役割上、自社サービスを把握すること、目の前のユーザー対応のみに目が向いていたと思います。

広報になってからは、自社内だけではなく、他社はどうか、世の中の動き的にどうか、ママだけじゃなくてパパはどうか、という風に視点を広げて考えるようになりましたね。

そういう意味では成長かなと思います。自分が使っていたときに『いいサービスだな』と感じた気持ちは今も昔も変わらないので、今後は自分の言葉で多くの人にカラダノートのことを伝えられるようになりたいなと思います」

ひとつの専門領域を極めていくタイプではないと自己分析する近藤は、今後のキャリアを築くうえでも、自分の武器となるものをひとつでも増やそうと考えています。そのひとつとして現在の広報の仕事を早く身につけようと努力を続けます。

近藤 「広報の仕事って、企画する、社内外でコミュニケーションをとる、適切なメッセージを発信する、など何にでも応用できるスキルがつまった仕事だなということに気づきました。

なので今は、広報の仕事で一人前になれたら、前職の映像制作のキャリアと掛け合わせて何か新しいことができるかな、とか、もっと別のスキルも身につけられるといいな、とワクワクしています」

未経験からさまざまな仕事に挑戦し、壁にぶつかりながらも、新たな発見や学びを得ていく。そういう人材の成長が、会社の成長にもつながると私たちは信じています。

/assets/images/544/original/f3e3360e-c114-416a-97ce-6d5f11b48575?1637727375)

/assets/images/544/original/f3e3360e-c114-416a-97ce-6d5f11b48575?1637727375)

/assets/images/544/original/f3e3360e-c114-416a-97ce-6d5f11b48575?1637727375)

/assets/images/6561700/original/12e56f85-3866-4285-a99d-ccabf93901ae?1618465228)