UDSで企画をおこなう事業企画部には、SDUというチームがあります。企画から運営までを網羅した少人数チームで、あらゆるジャンルの案件を手がけています。

そんなSDUは実際にどんな企画をし、企画でどう価値を生みだしているのか。SDUの多様なメンバーに、企画の在り方や目指すチームについて聞きました。

◼️プロフィール(写真左から)

板垣 瑞希(いたがき みずき)チーフ

新卒で清水建設株式会社で施工管理職に従事した後、シェアオフィスを手掛ける不動産会社で設計職に従事。2024年、UDSに入社。ワークプレイス領域での新規事業企画やリノベーション企画、学生寮の事業企画などに取り組む。

鈴木 衣津子(すずき いつこ)ゼネラルマネージャー

大学卒業後、商業施設の企画、設計、施工の会社で大型商業施設を中心とした企画業務を経験。2011年、UDSに入社。複合施設や線路跡地の開発など、まちづくりと生活者の視点からあったらいい空間やサービスの企画を手掛ける。

浅田 英亮(あさだ えいすけ)マネージャー

2020年に新卒入社。駅前再開発に伴う基本構想・エリアブランディングから住宅・店舗ビルの事業企画まで日本各地のプロジェクトを担当。

三浦 宗晃(みうら ひろあき)ゼネラルマネージャー

大学卒業後、2005年、株式会社都市デザインシステム(現UDS)に入社し、ベトナムや中国など海外案件を担当。現在はSDUを立ち上げ、学生寮 、コリビング、コワーキング、共創施設など、幅広い領域において「 妄想」から「実装」までを行う。

企画のステップ「妄想・構想・伴走・実装」とは

──まず事業企画部とSDUについて教えてください。

三浦:UDSは企画・設計・運営が三位一体となって場づくりをしている会社です。事業企画部はUDSの企画部門として、商業施設やオフィス、まちづくりなどの企画を行ってきました。近年では運営の機能も持つようになり、複合施設やワークプレイスの運営もにも携わっています。

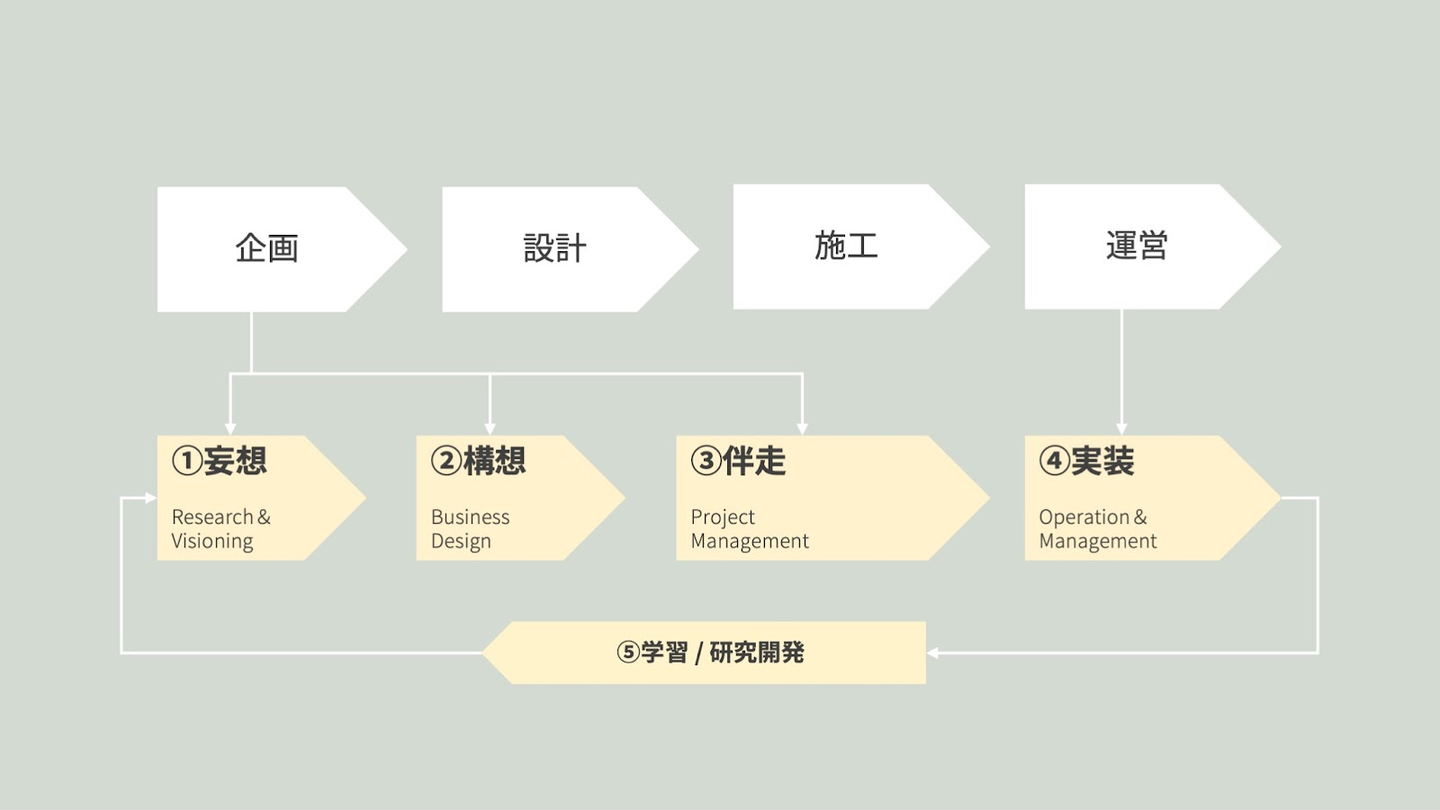

その中で「SDU」というチームを立ち上げたのは、僕たちが取り組んでいる企画の仕事が、外部の方からは分かりづらいと感じたからです。企画というと、どうしても抽象的になりがちですが、それを「妄想・構想・伴走・実装」というステップに分解することで、より分かりやすく伝えられるようにしています。

例えば、プロポーザルだと与件がかっちりと決まっていることが多いですよね。「与件はこうだけど、よくよく考えたらこっちの方がいいんじゃないか?」と思うことがよくあります。

ただ、与件を覆すような提案は、タイミングの問題やクライアントとの期待値のズレから、なかなか採用されにくいんです。そこで僕たちは、もう少し手前の「妄想」からできますよということを強調してお伝えしています。

──企画の「妄想・構想・伴走・実装」ステップについて詳しく知りたいです。

三浦:「妄想」では土地や建物をどう活用するかアイデアを膨らませ、与件整理やリサーチを行います。

今インタビューを行っているVlag yokohamaという施設は、東急さんと相鉄アーバンクリエイツさんの2社が共同事業主で、UDSが両社と共に運営している、横浜神奈川エリアの事業共創を目的とした複合施設です。

Vlag yokohamaは約4年前に相談をいただき「妄想」から始まりました。“展望機能を活かした、国際交流と情報発信の拠点”というキーワードがある状態で、「仮にUDSが好きに企画するんだったらどういう感じがいいと思いますか?」と話をいただき「地上の喧騒から切り離された、瞑想的な思索の場所というのはどうでしょうか?」「アルコールを嗜みながら、思考のバルブを緩めるた状態でブレストできる場所があったらどうでしょう?」といった、かなりラフなアイデアを投げかけるところから検討がスタートしました。結果的にはそこで話された視点や着想が、そのままではないですが今に活かされていると思います。

そこから、「構想」としてプログラムやビジネスモデル、チーム編成、スキームの検討、事業計画の作成など、具体的に計画の方向性を定めます。ロマンとそろばんをいったりきたりしながら、解像度をあげていく作業ですね。

「伴走」では企画を実行に移すために、プロジェクトマネジメントとして、ヒト・モノ・カネ・スケジュールを管理しながら、進行をサポートしました。「実装」では実際に施設のリーシングやオペレーション構築を行い、日々の運営や管理を行います。

鈴木:SDUに設計の機能はないので図面をひいたりはしないですが、デザインの方向性や平面レイアウトの構成など、設計のディレクションはおこないます。案件に応じて、社内の設計チーム、他社の設計チームを選択して依頼します。

──SDUに声がかかる理由ってなんでしょうか。

三浦:規模の大きい総合不動産会社などでは、ほとんどの場合、専任の企画担当者がいます。ただ、自社だけで企画を考えると、視野が狭くなったり、現実的な話に偏りがちです。 その点、SDUはオフィスからホテルまで多様な施設を手がけており、運営まで手掛けているので「妄想」の段階から先入観なく、多角的な視点を提供できる存在として求められることが多いです。

例えば、クライアントが「ホテルをつくろう」と決めている場合は、いくつかのホテル会社から提案を受け、比較検討すればよいでしょう。 しかし、ホテルにするべきかオフィスにするべきか、そもそも地域の人が喜ぶ形とは何かといった、企画のもっと前の段階から考える必要があるとしたらどうでしょう? そうした案件こそ、僕らの得意分野です。 ソリューションありきではなく、与件自体を問いなおしながら、多様な選択肢を検討し提案できることに価値があると考えています。

──その中でSDUが選ばれる理由は?

鈴木:理想の企画を「妄想」する会社はあっても、それを事業にどう「実装」するかまで考えられる会社はあまりない。UDSはさまざまなジャンルの施設を企画、設計、運営してきているし、オーダーメイドに近い形でつくってきた実績があるから、収支計画や設計与件の蓋然性が高い提案ができます。

コンサル的に幅広くいろんな戦略も提示しつつ、情報を整理していろんな選択肢を検討できる。かつ、それをどう実現するかまで一緒に考えられるのは強みになっていると思います。

まちの視点から「妄想」する

──下北線路街プロジェクトを例に、「妄想」がどう進んでいくのか知りたいです。

鈴木:「下北線路街」は小田急線3駅間の地下化に伴う線路跡地の開発計画で、SDUでは全体基本構想や事業基本計画の策定を担当し、一部の施設については企画・運営も行っています。

小田急電鉄さんがまちづくりのコンセプトを考えていた段階で声をかけていただき、どういうコミュニケーションでまちをより良くしていくかを一緒に考えていきました。

──具体的にどんなことから始めたんですか。

鈴木:最初はクライアントとのブレストをしました。ブレストで仮説を出し、地元の方の声を聞いて、アイデアを発展させていきました。

どんなまちになったらいいか、時間をかけて話しました。例えば「生きる」というキーワードがたくさん出たので、29歳以下の人が素敵な生き方をしている大人に出会えるまちだったらいいんじゃないかとかですね。

──それをどうまちに落とし込んだんですか。

鈴木:下北沢は、サブカルチャーや古着などのイメージが強いですよね。でも調べていくと、ファミリーや富裕層の方々も多く住んでいて、公園が少なくて不便に思っていたり、“自分たちのまち”という感覚を持てる施設が少ないと感じていることがわかってきました。また、それでも若者を嫌悪しているわけではなく、応援する気持ちをもち合わせていることも知りました。

そこで私たちは、「多様性・寛容性・ヒューマンスケール」をキーワードにしました。まちにレイヤーをつくるイメージで、それぞれの人が自分たちの場所だと思えるところをつくって、関わりたい人が関われる幅を広げていきました。

例えば、今までは演劇には接点を持ってなかった人が、子供が集まる場所をきっかけに演劇に出会って好きになるかもしれない。そういった、興味の軸からまちにレイヤーができて、たまに交わったらいいなと想定していました。

──まちの視点で「妄想」が進んでいくんですね。

鈴木:最近はクライアントの想いが強くあったり、まちに貢献できるような場を一緒に考えてほしいという相談が増えています。

単純に儲かればいい企画だったら、うちに頼まなくても出来てしまう。どの依頼もまずは目指すところを一緒に設定した上で、事業を継続するための利益を生む仕組みを考えながら、まちとの繋がりやまちの人に喜んでもらえるかの視点で企画を検討していきます。

下北沢の開発をきっかけにUDSへ

──板垣さんはUDSに入る前、下北沢の開発をきっかけに世田谷代田に住んでいたと聞いています。

板垣:そうですね。もともと下北沢の方はカルチャー色が強くて少し敬遠していたのですが、開発後に下北沢を訪れた際、まちのイメージが大きく変わりました。

下北沢の独特のカルチャーは保たれつつ、ゾーンごとにまちがデザインされていて。それで、「このまちに住んでみたい」と感じ、世田谷代田への引っ越しを決めました。

──そこから、UDSへの興味も持ったとか。

板垣:その後、開発の記事をいくつも読みました。記事の中で、「今、シモキタにいる人を幸せにする」という言葉が強く印象に残っています。まちの人たちから口コミでシモキタの良さが広まり、新たな人々を引き寄せる好循環を生もうとする。今のまちを大切にし、今いる人たちを幸せにする視点に、とても惹かれました。

UDSのプロジェクトはどれもまちの魅力を活かしつつ、まちの新しい性格を引き出して、外部の人にも魅力を発信しています。まちの構造からアプローチできているところがすごいなと、住みながら実感していました。

──板垣さんは転職を機に設計から企画へ職種を変えていますが、どんな変化がありましたか。

板垣:今はオフィスや学生寮の案件を任せてもらっています。一つの建物の企画でも、まちの目線でどういう建物が必要かアプローチするようになり、思い描いていたまちづくりに関われている実感があります。

マインドの変化でいうと、今までは自分が好きな分野しかインプットしていなかったけれど、幅広い情報を意識するようになりました。社内の情報共有一つとっても、共有する分野のジャンルが広いし頻度が高い。常にアンテナを広く張って、面白いと思ったアイデアをカジュアルに共有する文化は素敵だと思っています。

──そうした文化が企画力の強みになっているんですかね。

浅田:アイデアに関しては、社内で共有して、肯定意見も否定意見もたくさん聞いて揉んでいくカルチャーがあります。そうしたカルチャーがあることもそうですが、「妄想」段階から関わることで今までの枠にとらわれないアウトプットを出せていると思います。

例えば、UDSが最初に取り組んだコーポラティブハウス事業も、決められた間取りで、広告宣伝費がたくさんのったマンションしか選択肢がないことに疑問を感じたことからスタートしています。自分たちが住みたい間取りで、共用部も一緒に住む人たちと考えていこうよと、そもそも論から考えることで、価値あるものを生みだせているんじゃないかなと思います。

社内スタートアップスタジオを目指す

──企画・設計・運営をおこなう会社は他にも出てきているなかで、改めてUDSの強みってなんですか。

三浦:幅の広さと歴史の深さ。まずクライアントからいただく相談の種類が幅広いです。さらに自社の中に運営チームと設計チーム、企画もいくつかのチームがいて、一緒に考えられる幅の広さがあることで、アウトプットされる幅の広さにも繋がっています。

歴史の深さでいえば、毎回固有の条件に合わせて、オリジナルなものにチャレンジしてきたたくさんの実績があります。なので蓄積してきてたものを編集して、新しいものを生み出すおもしろさがある。いろんなことに取り組みたい人には楽しい環境だと思います。

──SDUとしては今後をどう考えていますか。

三浦:UDSがどう成長していくか考えた時に、今の設計や企画の人数を増やして単純に売上規模を上げていくだけでは個人的にはあまり面白くない。SDUを社内スタートアップスタジオみたいにしていきたいと考えています。

新規事業をつくっていきたいし、スケールすればするほど利益が伸びていくような仕組みもつくっていきたい。その方が僕たちも面白いし、世の中に対してのインパクトが大きいと思っています。

浅田:元々それがあるからクライアントから依頼をもらえている部分もあると思います。何か新しいことを考えてくれるんじゃないかっていう期待は、自分で事業を考えられるところに紐づいている。

──社内スタートアップスタジオを目指す上で、どういう人に応募して欲しいですか。

浅田:クライアントの求めるものにきちんと対応できることも必要だけど、やっぱりお店が好きとか、かっこいいものが好きみたいな、いい意味でチャラい感じの提案ができる人が増えるといいなと思います。

なによりチームとしても、そういう人を応援していきたい。お金を使うことが好きで、その経験や自信を持って「これがかっこいいんです!」って言えることがクライアントに対しても説得力になると思うんです。

photo by Kosuke Machida

あとはリーダーシップをとれる人がいいですね。自分が考えたことや企画に責任を持って、いろんな人からアドバイスもらい、最後までやり遂げられる人。話の聞き方一つとっても、相手にゆだねる聞き方と、自分が責任を持ってやるのでアドバイスくださいって聞き方は全然違うと感じています。

鈴木:みんながそれぞれ独りで仕事できるくらいのプロ集団になっていきたいし、そんな人たちが集まったチームは強い。具体的なスキルよりは、それぐらいの気持ちで仕事ができる方だと嬉しいです。

三浦:世の中のトレンドに敏感で、かっこいいものや面白いものを軽やかに追いかける姿勢があると理想的です。 しかし同時に、「そもそも何のためにやるのか?」「この現象の背景には何があるのか?」といった問いを深く掘り下げる視点も大切。 軽やかさと深み、両方を持ち合わせている方だと理想的ですね。

また、持続可能な事業として社会実装することがゴールなので、ビジネスのアイデアを考えたりお金を儲けることが好きな人は、向いていると思います。

バックグラウンドに関して、建築や設計の経験はあった方がいいですが必須ではないです。設計事務所だけでなく広告代理店出身のメンバーも増えていますし、今後は発信にも注力していきたいので、編集者とかもいいかもしれないです。

──UDSで働くことの良さはなにかありますか。

三浦:少人数でプロジェクトを担当することが多いので、大きな会社と比べるとキャリアの早い段階で全体を統合していく経験ができます。成長速度は必然的に速くなるし、プロジェクトの手触り感もあります。

浅田:事業会社でありながら、企画やデザインに関われるチームがあるし、幅広いクライアントワークにも関われる会社ってあまりない。そこを面白いと思ってくれたらいいなと思います。

/assets/images/54525/original/b0368344-9f77-4c30-bd8d-9f92dd821ca7?1516781662)

/assets/images/20655580/original/1d299110-f4a6-4b07-adff-94c3d7c7ae54?1741928383)