■目次

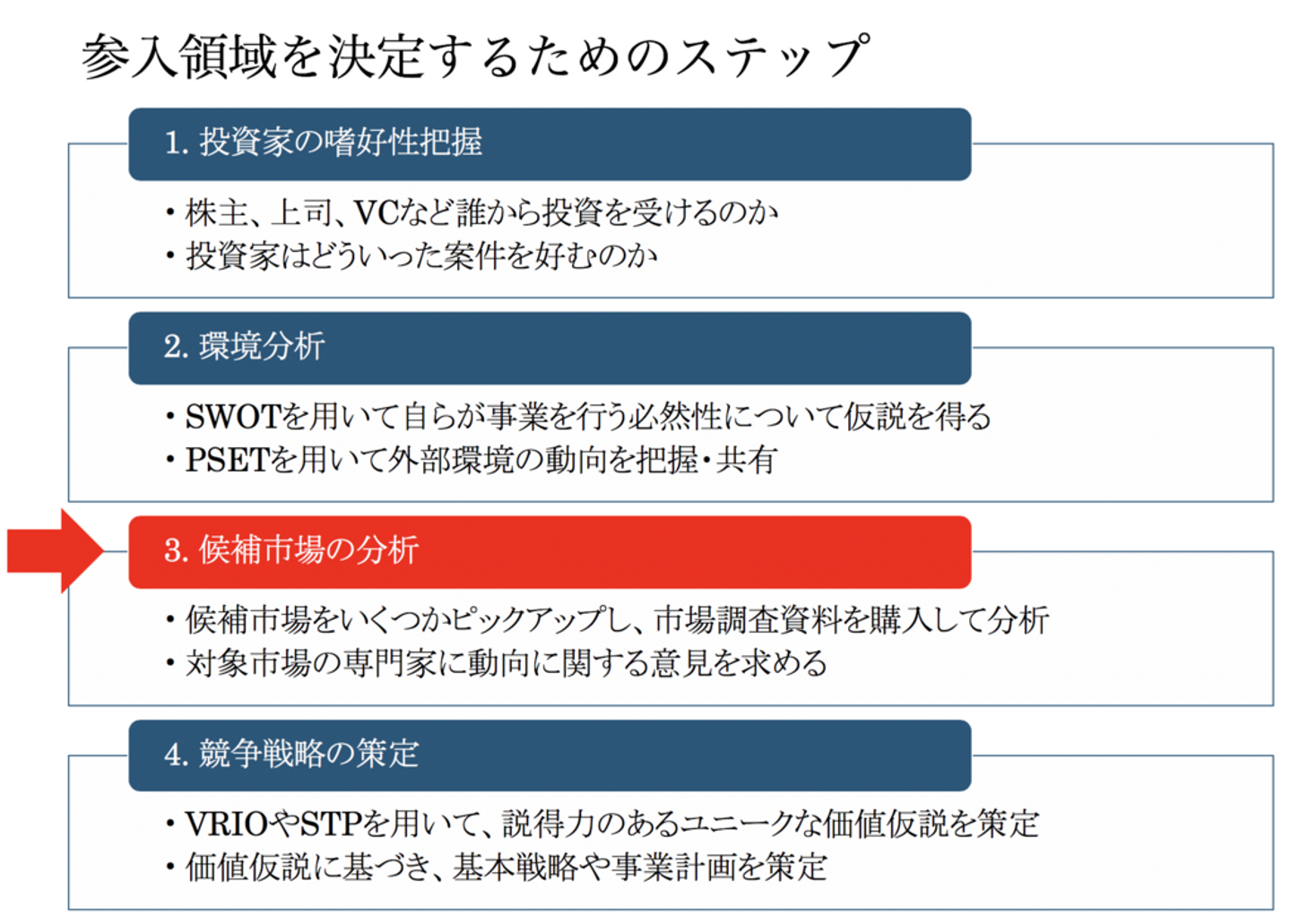

この章では、新規事業開発における参入領域の検討の選定に関する流れを説明していますが、前回の記事では環境分析にフォーカスし、投資家の意図を組みつつ「事業をやるべき理由」をすり合わせる意義と方法について書きました。

今回は、その流れを踏まえて「事業開発における市場調査実務」について説明します。

市場調査とは

参入領域となる市場の選定に先立って、まずはどんな可能性があるかを知らないことには始まりません。事業開発における市場調査の実務について説明していきます。

市場調査の流れ

- インターネットリサーチ

- 市場調査データの入手

- 公開されていない情報の収集

- 調べた内容の分析 (次回)

インターネットリサーチ

まずはコストのかからないインターネットリサーチから行うのが手軽でしょう。

過去記事 (1-1. 投資家の嗜好性把握 (前編) - 新規事業開発の実務) で説明したように、企業が行う事業開発は、経営者や市場環境といった外部からの要請に基づいて始まることが多いため、「インターネットビジネス」や「クルマ関係で何か」とか、「メディアやりたい」といった、事業開発の前提になんらかの指定があることが多いでしょう。

それらのキーワードを元に広く検索し、ビジネス系のニュースをザッピングしていきます。

私の過去の経験では、「アメリカで流行っているインターネットビジネスで、日本に輸入できそうなもの」というお題で調査を開始したことがあります。いわゆるタイムマシンビジネスというやつです。このような場合でも、背景にある投資家の嗜好性を推察しておきましょう。インターネットビジネス好きは設備投資を嫌う、成功モデル輸入はリスクに対して慎重、などなど、ボスを理解するヒントが詰まっています (1-1. 投資家の嗜好性把握 (後編) 参照)。

一番困るのは「儲かればなんでもいい」というものです。そういうスポンサー・クライアントの時は額面通りに鵜呑みにせず「あれやっておけばよかったなー、と思うビジネスありますか?」「最近注目しているビジネスってなんですか?」などと突っ込んで嗜好性を把握しておきましょう。

お金をかけるからには、なんでもいいなんてことはありえません。後からあれやだこれやだ言われるのは目に見えています。

担当者としては、ただ漫然と情報を収集するよりは、常に「チャンスがありそうかどうか」常に問いながらの調べる方がよいでしょう。能動性は記憶の定着を助けますし、チャンスは変化に潜んでいるので、当該領域でどのような変化が起こっておくかを把握しようと努めたいものです。

■参考記事

事業開発で狙いやすいのは「再セグメント化」で生み出せるマーケット

インターネットニュース

最も手軽で、役に立つ調査対象だ。事業開発では変化や進化のタネを見つけたいので、保守的なメディアより新しいもの好きなメディアを探しましょう。

SNS

対象業界に詳しそうな人をフォローして流れ来る情報を眺めましょう。Twitterをやっている有名人は、DMを送ると相手にメリットがあるオファーなら会ってくれることもあります。ある程度調査を重ねて、業界に詳しくなってからアプローチしましょう。

無償公開されている調査資料

検索で「○○ 市場規模」とか「 ○○ ホワイトペーパー」とか入れると見つかります。後述する矢野経済や富士キメラの他にも、マクロミルなどは積極的に自主調査データを公開しています。

無料ダウンロード(自主調査レポート・ホワイトペーパー)|マクロミル

海外だと Slide Share のスライドも豊富です。その場合でも、検索語句を英語にするだけで、基本的にやることは同じです。

特にありがたいのは、銀行やシンクタンクが発表しているレポートです。情報の質が高いので目的の領域でいいのが見つかれば儲けものです。ただ、政策投資銀行などいろいろな理由でいろいろなバイアスがかかっている資料も少なくないので「おかしいな?」と思ったら出典を探ってきっちり裏とりをしましょう。

行政が出しているデータ

教育・金融・交通・ヘルスケア・など、事業に関係する法律のある領域は行政が出している情報もチェックしておきましょう。

例えば経産省だと以下のようなページから探せます (実際はググった方が早い)。

このような審議会には業界で高いシェアを誇る企業がレポートを提出したりしていて、業界の動向を知るには非常に役に立ちます。また、ヘルスケアなど規制が命取りになりかねない領域であれば必ず一応チェックしておこう (1-2. 環境分析 参照)。私の経験では市場が立ち上がる前からさっそく既得権益者保護の話が出ていて背筋が寒くなることもありました。

IT業界に関係ある分野だと、スマートフォン端末への条件付き薬事法適用など興味深い話題が転がっている可能性もあります。

インターネットアンケート

コストがかかるので、この時点ではまだ使わなくて大丈夫です。参入領域を決めて、潜在ニーズ、サービス受容性や価格受容性などが気になった頃に使います。

市場調査データの入手

インターネットで浅い情報を収集し、ピンとくる領域があったら、続いて市場調査データを購入します。

主に以下の狙いがあります。

- 競合と知識レベルを合わせる

- 業界全体が伸びているのか、停滞しているのかを知る

- 参入障壁の高さを知る

有償レポート

有償レポートはいろいろありますが、振り返るとなんだかんだで結局いつも矢野経済研究所の市場調査データを買っているような気がします。10万円〜20万円くらいとそれなりのお値段ですが、圧倒的に時間の節約になります。

また、ついでに「発刊予定マーケットレポート」という項目をチラ見しておくといいでしょう。

矢野経済のクライアントは国内大手企業なので、発刊予定を見ると、どんな業界でどんな分野が注目されているのかが漠然とわかります。そのような注目を集めている領域は領域はたいていビッグサイトなどで展示会 (なんとかExpo、みたいな) をやっているので、併せて見に行くとトレンドの把握が捗ります。

オンラインツール

最近だと、ちょっと高いが SPEEDA のようなオンラインツールでも業界の概要を知ることはできます。こちらは事業開発担当者というか、リサーチ部門や営業部署など、恒常的に複数の業界動向をウォッチしなければならない部署に向いています。一応、お金を払えばスポットでのリサーチもしてくれます。

まあまあ安くて、そこそこ使える、というレベルです。自社の人件費が高い場合は使ってもよいでしょう。

他にも、ネットレイティングスやビデオリサーチなど、有償で買える情報はたくさんあります。高価なものもあるが、財布と相談しながら必要に応じて使いましょう。

書籍

前述の業界レポートは過去の情報だが、半歩先の情報は書籍で見つかります。また、調べているエリアが未知の業界であれば、業界知識は書籍でしっかりと身に付けておきたいものです。

市場調査も後半になると勉強会やセミナーなどで業界の人と交流することになります。業界の基礎知識や用語がわからないと情報が引き出せないですし、トレンドを理解していることで話題も膨らみやすく、人脈にもつながります。

公開されていない情報の収集

ここまでの情報はデスクでできるものを紹介してきましたが、より肌感をもってターゲットとなる市場を深く理解するために、調査段階から業界に身を投じることをおすすめします。

業界のセミナー・勉強会

ググればたくさん見つかります。有償のものと無償のものがありますが、時間が許せば両方参加しておきましょう。

有償の会合はプロフェッショナルが多く、深い話を聞くことができます。また、セミナー後の交流会でも実体験に基づいた「業界の今」が聞けるため質が高い傾向にあります。人数も少ないため、登壇者と会話もしやすく、仲良くなりやすいでしょう。

無償の会合は「その業界をウォッチしている人」がたくさん押しかけるので、PR色が強く、内容もより浅いものなります。会合のテーマがおもしろくないと無駄足になることもあるかもしれません。メリットは、有償の会合に比べて参加者が多く集まるので幅広い人脈ができる点です。

企業とのビジネスコミュニケーション

ちょっとわかりづらいかもしれませんが、要するに事業承認が降りているつもりで様々な企業とやり取りしましょう、ということです。

例えば、教育市場に参入しようと考えていたら業界の人脈を使って事業者、大学、出版社などに会いに行き、事業構想を話してリアクションを見ましょう。当然、相手にメリットのある話でないと会ってもらえないため、三方良しになる営業資料・トークをきっちり作る必要があります。人の時間を消費するだけで、手前の利益だけ追求するようなマインドだと商売はまわりません。

「市場調査でそこまでやるの?」と思われるかもしれませんが、事業化が決定したら数千万円〜数億円のお金をかけるのです。後悔しないためにもできることはすべてやっておきましょう。

ちなみに、人に会うのはベンチャー企業やスタートアップより、大企業の方が圧倒的にやりやすいです。大企業の事業開発は合意形成や人事など、大変な部分も多いので、使える武器はすべて使って大人の戦いをするよう心がけましょう。

(以下の記事も参考になると思うのでよろしければどうぞ)

まとめ

参入領域は簡単には絞れないため、最終決定まではいろんな業界で調査と検討をなん往復もすることになります。やればやるほど勘所もわかってくるでしょうし、調べた知識は無駄にならないので、成長のためと思って、好奇心を発揮して楽しんでやりましょう。

次回、調査内容の分析までが「市場調査」になります。アウトプットのないインプットは仕事ではありません。

読んで、見て、聞いた内容を整理して自分たちの時間とお金を投資する価値があるか見極めましょう。

↓ 目次に戻る

https://blog.karmanline.co.jp/

市場調査とマーケティング調査 (余談)

リクルートでゼクシィやフロムエーを立ち上げた くらたまなぶ 氏によれば、「市場調査」とは基本的に過去を調べ学ぶ作業で、「マーケティング・リサーチ」「マーケティング調査」のような言い方をする場合はまだよくわからない「未来」についてその可能性を手探りで調べるというようなニュアンスになるそうだ。

- 作者: くらたまなぶ

- 出版社/メーカー: 日本経済新聞社

- 発売日: 2003/04

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 14回

- この商品を含むブログ (21件) を見る

事業開発の現場ではそこまで厳密な使い分けはなされていないが、参入を決定するための市場調査というと基本的には過去から学ぶ作業を指して「市場調査」と言う。

あるサイトで「市場調査は統計学的に、マーケティングリサーチは国語的に市場を検証すること」という記述を見かけた。この表現はしっくりくる。

/assets/images/3042332/original/5708c15a-5176-496a-b5cb-0f96f7ec1638?1534983129)

/assets/images/3042332/original/5708c15a-5176-496a-b5cb-0f96f7ec1638?1534983129)