ZENAIM INSIDE STORYは、ゲーミングギアブランド『ZENAIM』に携わるプロジェクトメンバーを通して、ブランドの魅力を伝えるコラム企画です。

フォーカスパーソン

千崎 大輔(Daisuke Senzaki)

株式会社東海理化電機製作所

ZENAIM DEVELOPMENT MANAGER

パフォーマンスを

最大限に発揮できる突き抜けた性能

結果たどり着いたのが、反応速度と対誤爆性を両立する、接点を持たないスイッチでした。そもそも「突き抜けた性能」とは何か?そしてそれを象徴する核となる要素とは何か?これをZETA DIVISIONさんとのコミュニケーションの中で探っていったんです。当時、Lazさん、XQQさん、すでたきさんからいただいたオーダーは「より機能性が高いデバイスを使いたい」ということでした。ではプロのプレイヤーにとって「機能性が高い」とは何か?対話を重ねる中で言語化されたのが、ZENAIM KEYBOARDの核となる要素「反応速度の速さと耐誤爆性の両立」でした。

反応速度が速いだけでは誤爆してしまうリスクがあります。でももちろん誤爆はしたくない。キーボードのスイッチ構造は、縦にオン/オフを繰り返す単純でシンプルな構造であるがゆえ、反応速度を速くすると誤爆しやすくなってしまい、逆に誤爆をしないようにすると反応速度が遅くなってしまうというジレンマがあるんです。つまり、この課題の解決が「高い機能性」につながると考えました。

そしてもう1つ、それが「耐久性」です。現在の主流となるキーボードは、金属のバネを動かすメカニカルスイッチです。ただし金属の接点を持ってしまうと、バネが細かく振動することでスイッチのオン/オフを読み取れないバウンスという時間がどうしても生まれてしまい、反応速度に影響が出るんです。さらに、操作を重ねるうちに劣化してチャタリングという現象が起きてしまいます。そうしてたどり着いたのが、反応速度と対誤爆性を両立する、接点を持たないスイッチだったというわけです。

ストローク量の最適解、それが「1.9mm」

オリジナル磁気センサースイッチ『ZENAIM KEY SWITCH』は、ZETA DIVISIONのプロ選手の感覚と、自動車部品のノウハウであった磁気検知方式、細かなメカ設計のノウハウを融合して完成しました。一般的に誤爆をしないためには、ストロークが深い位置でオンをした方が良いんです。ただしそうすると、次にオンするまでに戻る距離分のロスが発生します。ZETA DIVISIONのみなさんからは、それを解決してほしいとの意見がありました。では一体どの位置だったら最適なストロークだと言えるのだろうか?それが最初の課題でした。

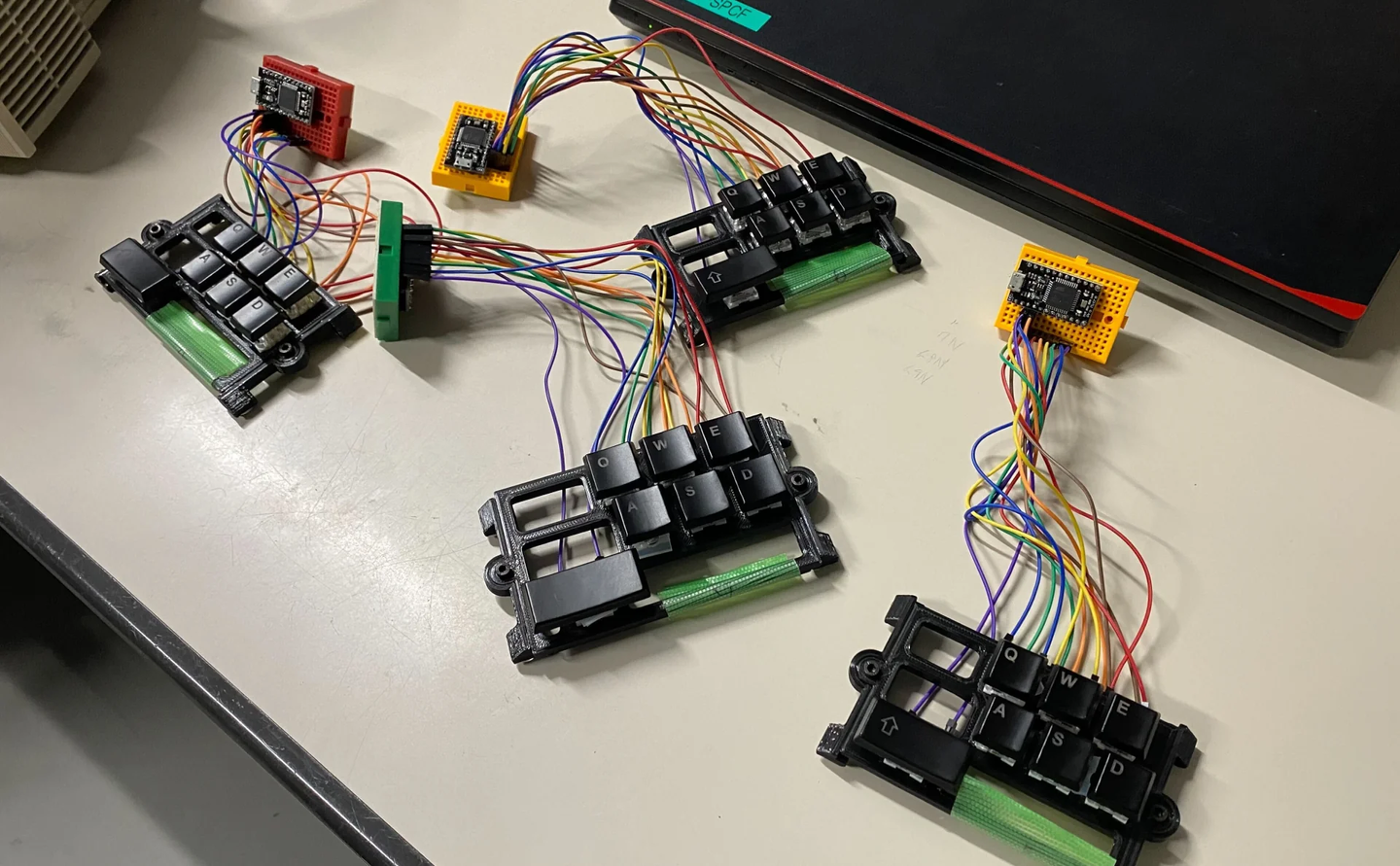

開発初期は、既存のメカニカルスイッチを改造したり、スペーサーを間に挟みストロークを短くしてミリ単位で調整したものを触っていただき、「これだと浅すぎる」「これは長すぎる」「これは重すぎる」と検証を繰り返していきました。最初の試作機を触っていただく時、自分の手が震えていたことを今も覚えています。そうして最終的に0.1mm単位のストロークの違いを比較し、たどり着いたのがストローク1.9mmという数字だったんです。

底付きまでの距離は浅めにとり、既存品の倍の速度で物理操作をできるようにすること。そして、無接点の強みを活かして、アクチュエーションポイントを0.1mm単位で可変できる仕様に落とし込むことにしました。そこで、自動車部品のノウハウであった磁気検知方式と、細かなメカ設計のノウハウを融合させることを考えました。これによって、我々には既存のメカニカルスイッチの互換形状を作るという選択肢が無くなり、オリジナル磁気センサースイッチ『ZENAIM KEY SWITCH』を生み出すことになった、というわけです。

精度のブレが生死を分かつ

検証を重ね、さらに「ストローク量1.9mmをいかにして実現するか」の試作機を作り込み、触っていただくことを繰り返していったのですが、実は開発者としての大きな失敗がありました。それは磁気検知方式のプロトタイプ検証を行った時のことです。我々としては良い試作機が出来たと自信を持っていたのですが、いざそれをZETA DIVISIONのみなさんに触っていただいた時に、作り込みに一部不備があり「正直これでは評価ができない」という事態が起こってしまったんです。具体的には、1.9mmのストロークはするものの、キーにこすれ感があったり、ストロークがまっすぐにうまく降りないという、加工上の修正がしきれていないものをお渡ししてしまったということがありました。

その時にプロ選手に言われたことが個人的にショックで、今でも鮮明に覚えています。それが「一瞬スイッチを押しきれないだけで死ぬんですよ」という言葉でした。我々の元々の生業は、自動車部品を作っているメーカーです。安全安心に圧倒的なこだわりと自負を持ってモノづくりしてきたにも関わらず、「自動車部品じゃないから」とどこか自分自身思っていたところがあったんだと恥じました。と同時に「1.9mmのストロークをいかにまっすぐ、そしてスムーズに上下させられるか」に対して、車の部品以上に高い性能を求める必要があると痛感しました。eSportsのタイトルをかけた世界、特にFPSでは相手がこちらを本気で倒しにかかって来ているわけであって、シビアな命の取り合いをしている時の左手を支えているデバイスこそがキーボードなんだと。だとすれば、このストロークのスムーズさは、生死を分かつことに直結する機能であるということを再認識しました。

全く新しい体験を追求した「ZENAIM KEY SWITCH」

車の部品以上に高い性能を求め、「スイッチをガタつき無くいかにまっすぐに動かすか?」の設計に進んでいきます。カタログスペック通りの正確な動きを実現するスイッチを作る必要が絶対的にありました。

端を押してもまっすぐ動くためには?行きと帰りのフィーリングが変わらないためには?しかしモノにはどうしてもバラツキというものがあります。では、そのバラツキをどこまでコントロールできるか?そしてそのバラツキを極限まで抑えるためには?

実際、既存のスイッチにはバラツキのあるものが散見されます。しかしそれはバラツキがあるという前提で余力を持った設計をしなくてはいけないということであり、正確な操作を阻害する要因になってしまいます。そしてそれをソフトウェアの制御によってカバーすることで操作体験を追求するアプローチも存在します。しかし我々がこの市場に新たに参入する上で、最初からそのアプローチに追従して作る理由はありませんでした。プレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮できる全く新しい体験を提供できるスイッチの開発、それがZENAIMの目指したものでした。

たかが1.9mmを上下させるだけじゃないか、と思われるかもしれないのですが、例えばキーキャップの端を押してしまうと、斜めになったままスイッチが降りていくことになります。そして磁気検知方式のスイッチの場合、そのズレの通りに磁気をセンシングしてしまうので、設定したアクチュエーションポイントに対して、微妙なズレが発生してしまいます。アクチュエーションポイントのコントロールをソフトウェアでやろうとした時に、こうしたズレが必ずプレイの障害になってきます。それが例えコンマ1秒の誤差だったとしてもです。従来の制約条件のあるスイッチをそのまま踏襲すると、どうしてもそのメカの持つ性能以上のパフォーマンスは出せず、我々の追い求めるものは実現できないと判断しました。そしてここに我々が培ってきた車載設計のノウハウが生きるんです。磁気検知のエレクトロニクスのノウハウと、小さなスイッチ部品を作ってきたメカ設計のノウハウを生かし、若手とベテランが意見を戦わせながらスイッチを作っていきました。

具体的には、スイッチのどの部分をケースの中で当てることで押し込み、どの部分は擦れてもいいようにするのか?擦れていい部分であったとしてもいかにスムーズに動くような材料を選ぶべきか?隙間はどこまでを許容すべきか?ギリギリのラインを追求しました。そのため、本来は車の部品の中でも安全性の担保に深く関係するスイッチにしか使わないような材料を採用していたり、組み立てる前の部品の管理方法についても徹底的に気を遣っています。

正直これはやりすぎではないか、という社内の声もありました。ただ「すべては突き抜けた性能を、触ってすぐに感じられるものにしたかったから」その1点に全てを注ぎ込みました。そして生まれたのが「ZENAIM KEY SWITCH」です。結果として、開発陣も驚くような操作感のキーボードを開発することが出来ました。

カタログスペックを見ても分からない、でも速い。

ZENAIM KEYBOARDはこれから、ソフトウェアのアップデートによる機能進化の余地をまだ残しています。そのアップデートを最大限に活かすためにも、前述の通り、デバイスのメカの部分を徹底的に作り込み、1.9mmのストロークを”最強にスムーズでまっすぐ動かせる”スイッチを完成させました。これは間違いなくこのキーボードの一番の強みだと思っています。

そして、それがプレイヤーの皆さんのどういった体験につながるのか?というと、正直、カタログスペックを見てもわからないかもしれません。でも速いです。加えて「操作が正確だ!」と実感をいただけるのではないでしょうか。左手は安心してキーボードに預けてください。プレイの中でキャラクターと一体になったような、そんな没入できる操作体験をみなさんにお届けしたいとZENAIMは考えています。恐らくこれまで触ってきたものと異なる感触だと思います。ぜひその新感覚を楽しんでいただきながら、プレイをエンジョイしてください。

見て触って心が動く、そんな体験が提供できれば、開発者として幸せです。

/assets/images/15768283/original/5e05bd9a-2e46-4ace-b6ce-ae8d8b766341?1699592345)

/assets/images/15768283/original/5e05bd9a-2e46-4ace-b6ce-ae8d8b766341?1699592345)