1994年、3DCGとインターネットの夜明け前に、デジタル領域のクリエイターを育成する専門スクールとして開校したデジタルハリウッド。専門スクールに加え、2004年に専門職大学院が、翌2005年には大学を開学し、学校全体の卒業生は9万人にのぼる。

同校の設立から20年以上に渡り学長をつとめてきた杉山知之さんが、なぜ学校を立ち上げたのか。その裏側を追った前編に続いて、後編では、学長の仕事と、杉山さんの仕事観を支えるルーツに迫ります。

学校のビジョンを語る日もあれば、廊下のゴミを拾う日もある

「3DCGにしろ、インターネットにしろ、予測したとおりになってる感じはありますけど、自分のキャリアについては考えたことがなかったなぁ。簡単に言えば、こんなことになるとは思ってなかった(笑)。大学を作って、学長になるなんて、想定外ですよね。だから、よくスタッフにも言ってますが、なぜこの仕事をやれているのか、自分でもわからない。ちゃんとできているっていう感覚がないんですよね、ずっと」

デジタルハリウッドは、1994年に株式会社が運営する学校として開校したため、社長と学長を兼任していた最初の2年間は、「30人くらいの従業員を率いている社長さんみたいに、がんばって全てを見ていた」が、社長を離れたのと、規模が大きくなってきたのとで、徐々に学長としての仕事内容は変わっていった。

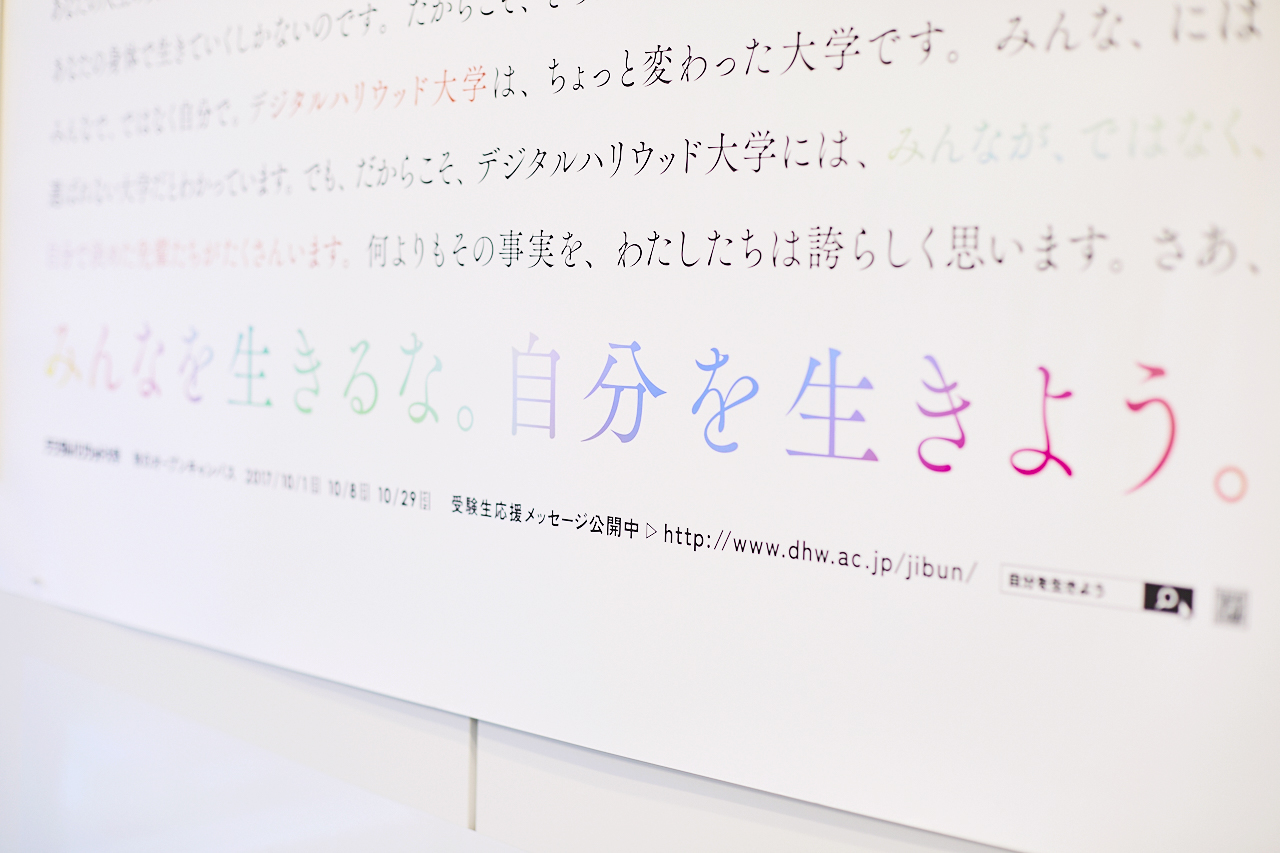

今年度のメッセージは「みんなを生きるな。自分を生きよう。」。このコピーが学校のカラーにあっているのかを判断し、GOサインを出すのも杉山さんの仕事のひとつ。

「学長らしい仕事というと、学校の文化を守るのがひとつ、外に出て常に新しい先生を探すのがひとつ、それから、我々がこれから取り組むべき領域についてアンテナを張ることでしょうか。僕の場合は、現場が好きなので、さっきも対応してきたばかりですが学生の相談にのったり、廊下のゴミを拾ったり。教壇にも立つし、ゼミもやる。僕が口出しせず、スタッフに任せているのは、日々のオペレーションですね。ここ御茶ノ水はデジタルハリウッド大学、専門スクールの本校ですが、デジタルハリウッドSTUDIOという2012年より展開しているラーニングスタジオが全国に21校あり、社員が各学校の学生募集や運営をおこない支えてくれています。社会人向けの専門コースなんかは時流に合わせて新しいコースをどんどん作るので、スタッフが企画して、戦略を練ります。ビジョンがはっきりしていて浸透もしているから、『次はこっちだよ』と、その都度伝える必要がないんです」

自分が目立つよりも、すごいやつをスターにしたい

大学で建築を学ぶなど、手を動かし、自分を表現する側にいた杉山さんが、同じように表現を楽しむ人々の環境づくりをする側へと立ち位置が変化したのはなぜなのか。自分の欲を抑えてきたのか、はたまた、自然な流れだったのか。

「わりと子供の頃からそうだったんです。高校の頃もバンドリーダーをしていて、自分の音楽をやるというよりも、東京じゅうの高校からめちゃくちゃ上手いやつばかりを集めてきてバンドをやってたんですよ。僕もサイドギターを弾いて、選曲とかには関わってましたけど、中心にいるというよりは、すごいやつをスターにしたいっていう、ディレクターとかプロデューサーのようなポジションでしたね。ボーカルをやっていた女の子は、スター誕生!(日本テレビで1971年から83年まで放送された視聴者参加型歌手オーディション番組)でグランドチャンピオンになってるし、ギターの子は今もプロで続けています。それくらいのレベルでやってました。

自己実現ですごいことをやってのける人。そういう本物中の本物みたいな人に対する勘のようなものが自分にはあって。だからこそ、自分はそれにはなれないってわかってしまうのかなぁ。建築学科に入ったのに、なんで建築音響に進んだかというと、学科ではいい線いってても、歴史に名を残している建築家と自分とのとんでもない差みたいなものを突きつけられたからなんです。あんな人にはなれないどころか、勝ち負けにもならない。音楽もそうで、いくらギターを弾いたって、ジミー・ペイジになれるわけがないとわかったから」

杉山さんのキャリアにおいて、最も長い時間を学長として過ごしてきたことを考えると、大学で助手をしていた頃とは違う、手応えのようなものを感じているのだろうか。

「どんなポジションもそうですが、周りの人に『あなたはそこにいてほしい』と思ってもらえるから長くいられるものだと思います。23年間このポジションにいられたということは、周りがそう思ってくれている場所だって解釈してるんですよね。自分がすごいからこのポジションにいるんだって思ったことは1度もないんですよ。ここじゃないと嫌っていうのもなくて、僕よりできる人がいたら、明日からでも変わってもらいます。べつに偉くなりたくない。そんなのを目指してきたわけじゃないから」

クリエイティブの世界の才能は、どういう人に宿っているのかがわからないからおもしろい

「僕は教育側の人なので、仕事=人のために役立つこと、になっちゃいますけどね。今は何が楽しいって、大学に入学してくる18歳なんて原石中の原石じゃないですか。そこからダイヤの原石に仕上げるまでのプロセスをサポートできるのが楽しくて仕方ないんです。社会に出てやっていけるぞ!ってところまで育ったときには、『もう最高!』って感じです」

印象に残っている学生は数知れず。デジタルハリウッドの由来となった、ハリウッドの映画業界で働くクリエイターも輩出している。

「うそでしょって言いたくなるような話がたくさんありすぎて。今、スター・ウォーズの製作に携わっている卒業生は、30歳になる前まで営業マンでしたから。彼は、子どもの頃に、いつかスター・ウォーズを作りたいと思っていて、その夢を叶えるためにデジハリ(専門スクール)で学んで渡米したんですけど、ちょうどその頃にスター・ウォーズの製作が終わってしまったんですよ。もう二度と関わることはないだろうと思っていたら、エピソード7以降の製作が発表されて。そのタイミングで Industrial Light & Magic社(ルーカスフィルムのVFXI部門)に移って、シニアジェネラリストとして活躍しています。そんな話を聞くだけでも楽しいですよね」

「何がおもしろいって、クリエイティブ世界の才能は、どういう人に宿っているのかがわからないんですよ。それまでの教育とかお仕事とはあんまり関係ない。もちろん、美大を出ていたら役立つこととかはあるんですけど、本当の意味で開いていくという点においては、やりはじめてから本人もびっくりするくらい。周りも『こんなものがこの人の中に眠っていたんだ!』って。本人が楽しくなりはじめたらこっちのもの(笑)。あとは放っておいてもどんどんよくなっていきます」

デジタルの世界は移り変わりが早いため、学問の教員とは置かれている状況が異なると杉山さん。自分が学生の役に立つ知識や情報をいつまでシェアすることができるか。これまでも、これからもその戦いは続く。

「正直、早いところ引退して、ぼーっとギターだけ弾く人生を送りたいと思っています(笑)。ギターが大好きなはずだったのに、なんでこんなことになっちゃったんだってね。一方で、嫌いとか好きとかじゃなくて、今やっていることは自分がやるべきことだとは思ってるんです。使命とも言えるかもしれない。『こうすればいいのに』ってわかっているのに、『俺はやんないよ』っていうのは、自分を裏切っているような感じがします。学生は感覚的にものをみてくるから、そういう生き方をしていたら信じてくれなくなりますよね」

どうしたらいいかをわかっていながら、知らないふりをする自分を許せないという価値観は、MITメディアラボから帰国したときの気持ちと、そのあとの行動にも通じている。人生がどうなっていくのかということに無頓着でいられるのは、どんなときも自分の良心に忠実で、怠けられない分、オファー=外からやってくる異なる価値観に触れる機会を大切にしたいという杉山さんの気持ちの表れなのかもしれない。

/assets/images/1935180/original/dbbf0794-ae2b-4c41-a3ec-94a870696a2e?1512485454)

/assets/images/1935182/original/93a8b7e8-6eec-43b0-a0c6-2b78c750b810?1512485454)

/assets/images/5110580/original/48e6a3f9-c46b-471c-ba7e-d79e2f6aaa2d?1591253669)

/assets/images/4360689/original/35e0fa2b-c6eb-4188-9827-28899b900da8?1575869551)

/assets/images/4206744/original/3ddbb4a0-48d1-48c5-8135-b35c3fca1239?1571823940)