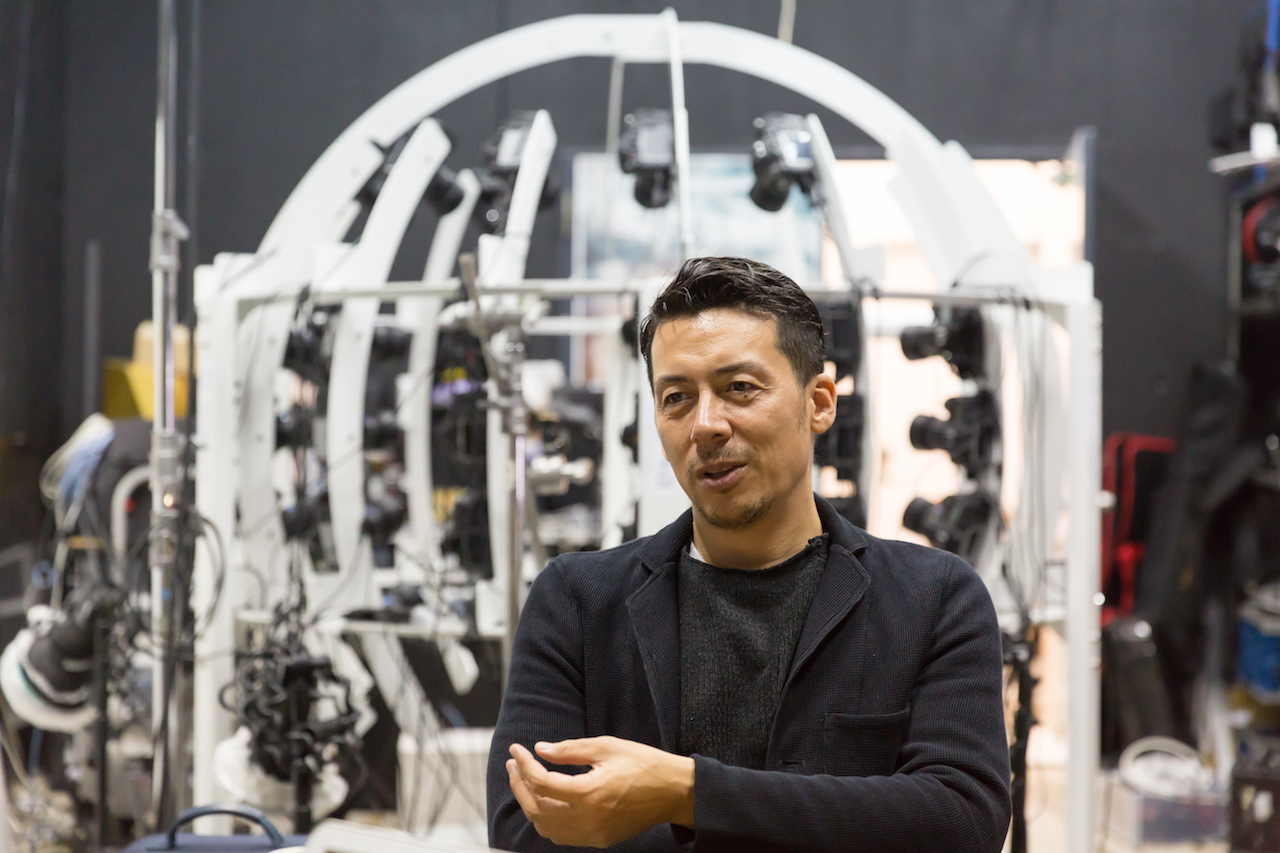

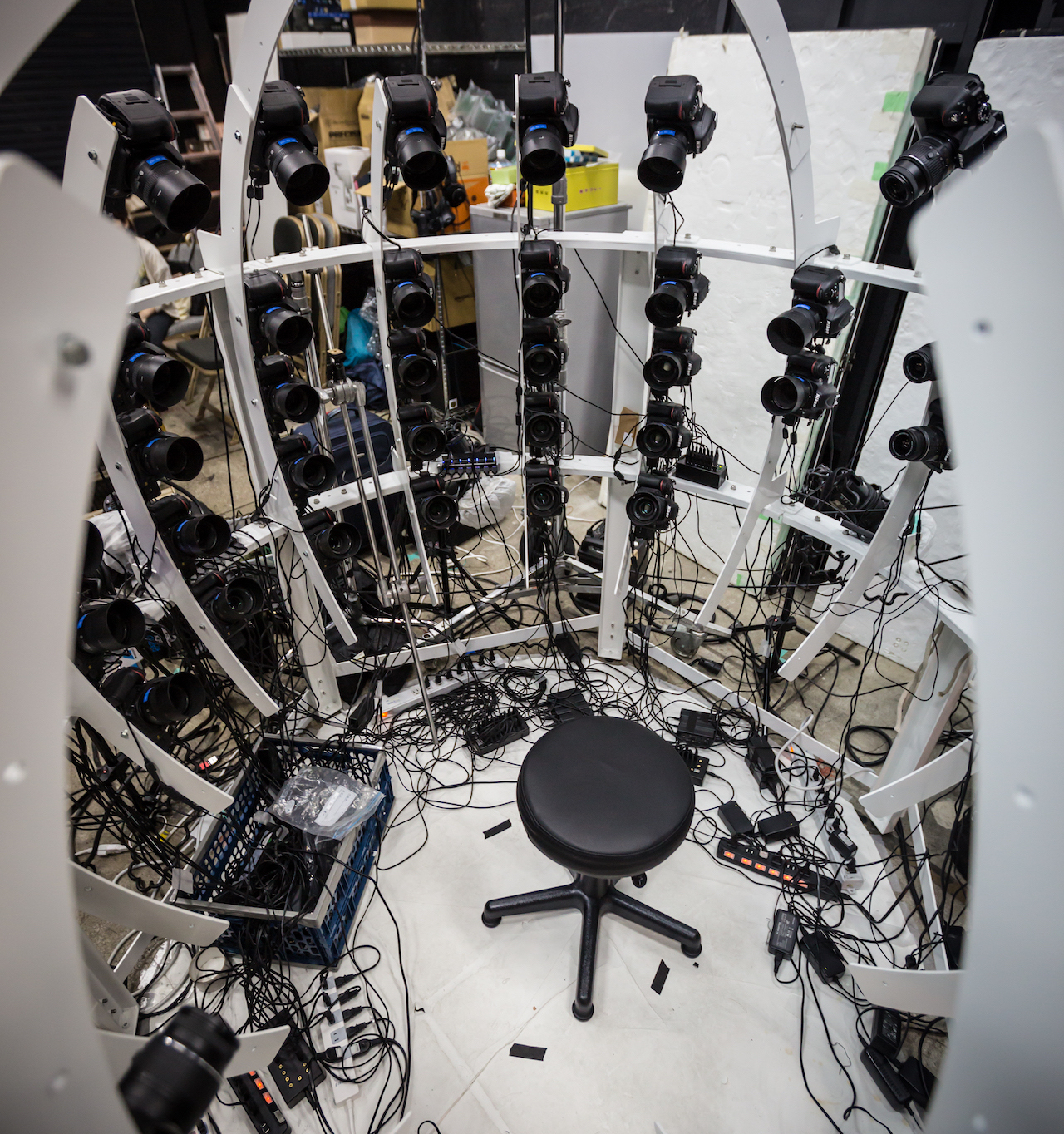

人や地形、建築物などのオブジェクトを簡単に3D化することができるフォトグラメタリーという技術。その有用性にいち早く目をつけ、日本で初めてのフォトグラメタリー専用スタジオ『Avatta』を立ち上げた写真家の桐島 ローランド(きりしま ローランド)さんにお話を伺っています。

前編では、桐島さんがAvattaを立ち上げるに至った経緯、そして桐島さんの生き方の根底にある「危機感」というキーワードについて焦点を当てました。

前編▶成功しているのであれば、むしろ新しいことに挑戦する。 写真家 桐島ローランドの原動力は「危機感」

後編では桐島さんの半生を辿りながら、これまでのターニングポイントやプライベートのお話まで伺っていきます。

写真を学んだアメリカ時代

母である桐島洋子さんの仕事柄、家中にカメラがある環境で育った桐島さん。機械が好きだったという桐島さんは、写真を撮る道具としてというより、カメラという機械そのものに興味を持っていたそうです。そこから本格的に写真の道を志したきっかけは、17歳のとき、ひょんなことからカメラマンのアシスタントになったことでした。

「たまたま仲の良かったカメラマンがアシスタントをクビにして、僕にバイトしないかって持ちかけてくれたんです。それで夏休みの間アシスタントをしてみたら、自分に向いていそうだなと感じて。だって大好きな『機械』に触れて、綺麗な女の子を撮れて、しかもそこそこ良い給料もらえるんですから。当時のカメラマンの収入って凄くて、年収2〜3000万円が当たり前で、凄い人は億単位稼いでいたんですよ。

それでカメラマンを目指そうと決意してからは、一流になるには海外で学んだ方が良いと感じ、ニューヨーク大学芸術学部写真科へ進学しました」

−アメリカでの学生生活で印象的だったことはありますか。

「僕はファッション誌などで使われるような商業写真も、当時すでにアートとして成立し始めていたと思っていたのですが、アメリカではそういうものに非常に否定的なんです。それで僕がファッション撮影に興味を持っていることを知った教授にいきなり『学校辞めろ』って言われて。コーポレートコマーシャリズムに加担するなんて『sell art(魂を売っている)』と言うんですよ。それでもなんとか卒業までは頑張りました」

その後、雑誌『VANITY FAIR』にインターンシップで参加した桐島さん。日々世界中のトップフォトグラファーたちが売り込みに来る環境に身を投じ「こんな世界で一番になるなんて無理だ」と挫折感を味わったのだそう。

「それでロケーション・コーディネーターの仕事を始めました。クライアントはほとんど日本の企業。日本語も英語も喋れてニューヨークの地理に明るくて…という人材がなかなかいなかったので、すごくうまくいきました。ところがあるとき、手配した出演者がトラブルを起こして撮影に穴をあけてしまって。責任を取る形でコーディネーターをやめなくてはならなくなりました」

その後桐島さんは日本へ帰国。アメリカと日本の違いについてこう語ります。

「日本に戻ってからは、日本は縁の国だなと思いました。アメリカでは僕はあくまで『外国人』だったのに対して、やはり日本は母国なので、ネットワーキングはとてもしやすかったです。それに日本はなんだかんだ世界を見ているのが良いなと。客観的に見ればアメリカは日本よりも島国ですよ。40人中2人くらいしかパスポート持ってなかったですから。日本は人も殺さないし、良い国ですよね。

一方でアメリカは、プロに対するリスペクトが違います。ギャラもこちらとは全然違いますし、クリエイティブを尊重する風土がありますね」

−アメリカを離れるという決断に迷いはありませんでしたか?

「いや、すごく悩みましたよ。アメリカに永住権も家も持っていたし、それになにより仕事で失敗したという状態で日本へ戻っていいのかと。そのときは結局、日本で得たチャンスに挑戦してみようと決めましたが、未だに当時を振り返るとあれは逃げだったのではないかと思うときがあります」

業界を先導した写真家時代

−日本に戻ってから、本格的に写真家としてのキャリアがスタートしたんですね。

「そうですね。1993年のことです。当時は一番若造だったのですが、『あいつはアメリカ帰りで新しいことばかりやっている変わり者だ』って言われていました(笑)まだまだアナログの時代でしたが、僕は大学時代からデジタルをやっていたので、日本で最初にデジタルを始めたのは僕だと思いますよ。

ただデジタルでやろうと思っても本当に大変な時代でした。まずデータで納品するといっても、納品方法がない。日本にはMOディスクもありませんでしたし、じゃあアメリカで買ってきたHDDを使おうと思っても10〜20MBのデータを書き込むのに2時間とかかかって、しかもそれを読み込むユニットをクライアントが持っていないっていう。それでもデジタルでやろうと奮闘したのでいろんなところに嫌な顔されました。しかも正直当時だとアナログの方が仕上がりも綺麗だったものですから」

−それでもデジタルにこだわったワケはなんでしょうか?

「昔って、リタッチでほくろを一個取るのに30万円とかかかったんですよ。でも Photoshop を使えば5秒でできますよって。撮影でメイクに30分かけるんだったら、そのほうが効率的じゃないですか。ほかにも自分が好きな作風にできるとか、派手な色合いとかハレーションが実現できるとか…今なら Photoshop で一発でできることが、当時アナログでは難しかったわけです。

そういうことを面白がってくれるクライアントもいましたが、やっぱり理解を得られないことがほとんどでした。その技術にかかる費用とかもなかなか理解が得られなかったし。でも誰かがやらないといけないことですから」

1995年には Windows95 が登場し、それが大きなきっかけになってインターネットが普及。ものの数年でIT環境が大きく変化することとなります。

「本当にあっという間にデジタルが普及してそれが当たり前になっていきました。出版社がDTPを取り入れはじめたときは、編集長向けのDTP講座を会社が開いていたりしましたね」

−新しい時代を切り拓くことは、長い目で見ればすごい進化ですが、短い目で見ると困る人が出てきますよね。仕事を失ったり、デジタルについていけないと感じる人がいたりと。

「それは全部そうです。テクノロジーってそういうもの。アメリカでUber*が現れたときも、多くのタクシー運転手が仕事を失ったけれど、それで得する人の方がはるかに多くて生まれるものの方が大きかった。どこかの人たちを守ったために社会が後退することもあると理解しないといけません。だって、それをいち早く取り入れたところは次のステージに行っちゃうんですよ。それがすごく危険。昔の技術を守ってしまうと、最終的に損するのはその守っている人たちだった…。なんていうこともあるんです」

*Uber:2009年にアメリカで生まれた、スマホアプリを使ったタクシー配車サービス。タクシー運転手でなくても、一般人が自家用車を使い運送サービスをおこなうことができることから、同業界からの反発も多く、訴訟や営業禁止命令を受けた国や地域もある。現在では世界54カ国、250都市以上でサービスを展開しており、日本(東京)にも2013年11月に進出。

「人生、仕事が全てではない」

仕事に対して非常にアグレッシブな姿勢が見える桐島さん。プライベートな時間はどのように過ごすのでしょうか。

「週末はなるべく家族といるように心がけています。でも、日本はそもそも家族と過ごす時間を作るのがすごく難しい国なんですよね。アメリカでは基本的に定時に帰れるんですよ。というのも、向こうは一匹狼の世界だから家族しか味方がいなくて、家族をすごく大切にするんです。一方で日本は村文化。自分だけ早く帰るとかはありえない風潮がありますから」

−桐島さんは仕事とプライベートは分けて考えていますか?

「少なくとも、人生仕事が全てと思ったことはありません。リタイアできるものならリタイアしたいです。趣味という形では写真もずっと続けていくかもしれませんが、第一線でやっていくというのはどこかの段階でやめたいですね。そして次の世代にバトンタッチするのがマナーだと思う。正直先輩方はめちゃくちゃ写真うまいですし、仕事柄高齢になっても続けられてしまう。そういう大御所が多くて、若い人にチャンスがこないというのが現状なんですよ」

−桐島さんはダカール・ラリー*に出場された経験があると伺いました。なぜそんな仕事以外でも過酷なことへの挑戦を好まれるのですか。

「僕の仕事って、日々撮影の連続で、撮影したらその日のうちに終わっちゃうんですよね。もちろんひとつひとつに達成感はあるんですけど、人生の思い出になるような達成感がないなと思って。たとえば有名な女優さんを撮れたっていう達成感があったとして、10年後に覚えているかはわからない。だから一生忘れないようなことを達成したいと思ったんです。

それに仕事ばかりだとアイディアが出なくなります。この仕事は遊び心がないとできない仕事。勉強したところでアイディアが降ってくるわけではないので、頭を空っぽにするのが大事かなあと。レース中は、仕事のことを完全に忘れるんです。2週間炎天下の中走り続けるので。そういう意味では究極のリフレッシュでしたね」

−過酷すぎますね…! またやりたいですか?

「もう結構です」

−(笑)何かおすすめのリフレッシュ方法があれば教えてください。

「僕は山登りとか好きですね。あと焚き火だけでもいいなって思います。御殿場に別荘があって、よくそこでキャンプファイアーやるんですが、炎を見つめているとそこに集中して、無になれるんですよ。人間ってかつては毎日狩りに出ていて、炎が命の手綱だったじゃないですか。何万年もそういうサイクルだったのに、現代では炎を見る機会がなくなってしまいました。だから炎を見てどこか安心することってあると思うんですよ」

*ダカール・ラリー:砂漠やジャングル、山岳地帯などの道路が整備されていないような環境を走破する、耐久レース的側面が強いモータースポーツの一種。ダカール・ラリーは「世界一過酷なモータースポーツ競技」とも言われる。

“ラッキー”に導かれて

−桐島さんが今まで仕事されてきた中で、ターニングポイントのようなものはありましたか。

「1995年、『SPUR』の表紙と巻頭ページにケイト・モスを撮影したときですね。日本に戻ってきて1年目のときでしたが、モデルやスタッフと英語でやりとりできるという点が評価されて声がかかったんです。ただ運が良かったんですけどね」

−桐島さんは「運が良い」と何度もおっしゃいますが、ご自身では「実力」とは感じませんか?

「実際自分よりうまい人ってたくさんいるんですよ。でも僕、オートバイレーサーであるバレンティーノ・ロッシの自伝を読んで面白いなと思ったのが『若いときは自分より速い奴がいっぱいいた。でもみんな辞めたりケガをしたりして、気がついたら自分が一番だった』というのがあって。ロッシは誰から見ても群を抜いて一番に見えるんですけど、本人は『昔は自分より速いやつがいっぱいいた』って言っているんですよ。自分もそれに似ているのかもしれません。いろんな縁があってタイミングが良くて…もうラッキーとしか言いようがないですよね。2、3年ずれていたらうまくいっていなかっただろうなと思うことばかりです」

現在、フォトグラメタリーという新しいジャンルで勝負をかけている桐島さん。未来のテクノロジーについて思いをはせます。

「写真に対する気持ちは今でも一番強いです。でも、今自分の肩書きはフォトグラファーだけれど、時代としてはそういう時代じゃないなって思うんですよね。いままでの形の写真はなくなっていくと思うし、シャッターは切るんじゃなくて、すでに切れているという時代になる。いつもコンピューターに観察されて、『今日夕日が差した表参道を歩いてるあなたがすてきでした』と、自分でも全く意識していない間に撮られた写真がコンピューターから送られてくる時代がきますよ。

ただ、こんなこと僕しか思いついていないんじゃないかと思うようなことも、大企業の人の前で話すと『まあそうだよね』みたいなリアクションで逆にこっちが驚かされることが多々あります(笑)人が想像できる未来というのは必ず来ます。大企業の人が想像している未来なら、本当にすぐに来ます。そういうワクワクを感じ続けていたいですね」

桐島さんのお話される未来は、今の私には少し抵抗がありますが、その確信に満ちた瞳を見ていると、確かにまだ見ぬ未来のあたりまえが鮮明に写っていると感じます。そしてその豊かな想像力が、桐島さんをパイオニアたらしめている決定的な要素なのだと。多くの人は時代の流れを追いかける側。一握りの牽引する側の世界は、狭く厳しいものなのだと気づきました。

/assets/images/820850/original/ad81e93b-d0d0-48f0-9cb3-f92c96602271.jpeg?1479802910)

/assets/images/820852/original/3dcc28ef-c8c3-46bf-8874-df236dbcf925.jpeg?1479802910)