新しい年、2025年がスタートしました。

IT業界には「2025年の崖」という言葉がありますが、ご存知でしょうか。

実は2025年になったら日本のIT業界にとって、大きな問題が発生する可能性が高いと言われているのですが、ついに2025年を迎えてしまいました。

果たして日本のIT業界は大丈夫なのでしょうか?「2025年の崖」の影響はどんなところにあらわれるのでしょうか?

今回は「2025年の崖」について、概要からわかりやすく解説します。

最大12兆円の損失を生む「2025年の崖」

「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年に発表した『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』という資料の中で提唱された言葉です。

国内の企業が抱えるシステムの課題や問題によって、2025年以降に最大年間12兆円もの経済損失が発生する可能性があるという指摘でした。

12兆円と聞いても金額が大きすぎてピンときませんが、日本国民全員から一人10万円ずつ集めるとだいたい12兆円くらいになります。

それだけの大きなお金が無駄に失われることになるだろうと「2025年の崖」という言葉を作って警鐘を鳴らしているのです。

具体的な課題を大きく分けると次のとおりです。

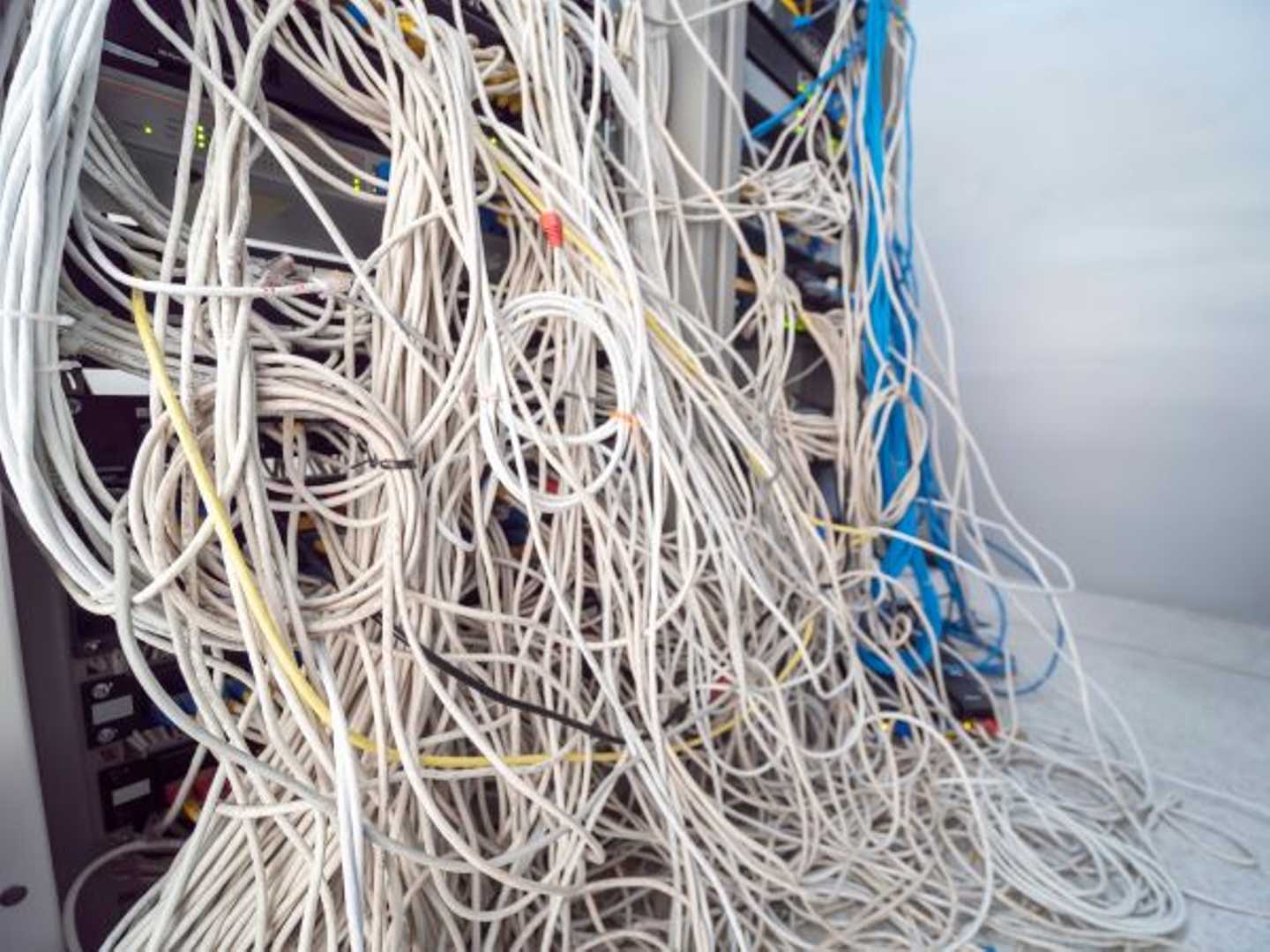

1.システムの老朽化や複雑化、ブラックボックス化

日本の企業や行政などで使っているITシステムが作られてから20〜30年の年月が流れ、当時のシステムは「レガシーシステム」と呼ばれています。

当時の技術や業務に合わせて作られているため、現在のデジタル化された環境に対応できていない場合があり、言ってみれば古いシステムだということです。

そのシステムを長く使うために、機能を追加したり修正を繰り返してきた結果、システムがどんどん複雑になっています。

部品や機能が増えすぎて、全体の構造がわかりにくくなり、問題が発生しても、どこを修理すれば良いか分からないということが実際に起っています。

さらには古いシステムを設計・開発した担当者が退職してしまい、詳細な仕様や動作原理がわからなくなり、誰も触ることも直すこともできないという状況に陥ってしまいました。

2.IT人材の不足

日本は少子高齢化が進んでいるため、様々な職業において人手不足が叫ばれていますが、IT業界に関しても例外ではありません。

特に若い世代のITエンジニアや、AIやビッグデータ、クラウドシステムなどの分野では、専門知識を持つエンジニアが不足しています。

また急速な技術革新に対して、既存のエンジニアが新技術に対応するためのスキルアップが追いついていない現状があります。

技術を持ったITエンジニアが定年退職を迎えるようになったことも相まって、人手不足はIT業界における大きな課題となっています。

この2つの大きな問題が絡み合い、大きな経済的損失が生まれると危惧されています。

例えば、銀行の取引に使っているシステムに障害が起きたのに、そのシステムが古くて誰も復旧方法がわからず、長い時間システムを使えなくなってしまうことになると、その銀行を利用している企業活動が停止してしまいます。

物流のシステムが止まれば、取引や配送ができなくなり、やはり企業活動が止まって経済的な損失が生まれてしまいます。

他にも、古いシステムに依存していることにより、本来削ることができる不要なコストが発生してしまっている可能性もあります。

もちろん、いつまでも古いシステムを使っているようでは、他の国とのデジタル競争にも勝つことはできません。

そんな未来が、もう目の前に差し迫っているというのです。

解決策や対策はあるのか?

もちろん、日本としてもただ指を加えてみているだけではありません。

「2025年の崖」に対する対策や解決策は、大きく分けてシステムの更新・改善とIT人材の育成の2つにフォーカスする必要があります。

1. システムの更新・改善

古いシステムを最新の技術に移行することが急務ですが、これにはいくつかのステップがあります。

(1) システムの棚卸しと現状分析

各企業は、自社のシステムを徹底的に調査し、どの部分が老朽化しているか、どのデータが重要かを把握する。

ブラックボックス化したシステムについては、関係者からのヒアリングやドキュメントの作成を進めて明らかにする。

(2) システムの段階的な再構築

いきなり全てを作り直すのではなく、重要度の高い部分から段階的にシステムを作り直す。

例えば生産管理や財務管理などの基幹業務システムと呼ばれる部分を優先して再構築する。

クラウドサービスや最新のソフトウェアを活用し、メンテナンスしやすい環境に移行することで、運用をスムーズにする。

(3) デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進

最新技術(AI、IoT、クラウドなど)を活用して、業務効率化や新しいビジネスモデルの構築を目指す。

DXを進めることで、既存のシステムの問題を抜本的に解決することが期待できる。

2. IT人材の育成と確保

IT人材不足についても、以下のような対策が現在進行系で取られています。

(1) 教育とリスキリングの強化

**ITスキルのリスキリング(再教育)**を行い、非エンジニアの社員も基本的なIT知識を持つようにする。

企業内研修や外部講座を活用し、社員が最新技術に対応できるようにする。

(2) 若手IT人材の育成

小学校から大学まで、プログラミング教育やAI、データ分析の基礎を教える。

インターンシップや実務経験を通じて、即戦力となる若手人材を育てる。

(3) シニア技術者の活用

定年退職したベテラン技術者を再雇用し、若手への教育や古いシステムの引き継ぎに活用。

彼らのノウハウを記録し、共有する仕組みを構築する。

(4) 海外人材の活用

IT技術者が豊富な国(インド・ベトナムなど)からの外国人労働者を受け入れ、専門スキルを活用する。

日本語サポートを充実させることで、外国人技術者が働きやすい環境を整備する。

実際には残された多くの課題

2025年を迎え、「2025年の崖」への対策は進みつつあるものの、依然として多くの課題が残っています。

政府はDXを推進し、企業の取り組みを支援していますが、リソースやノウハウの不足から思うようにDXが進んでいないケースも目立ちます。

このような対策は個々の企業だけではなく、政府や業界全体で取り組むことが必要で、大学や研究機関と協力したり、政府による中小企業に向けた支援を行うなど、連携した対応が必要です。

ITエンジニアの待遇改善や働き方改革を進めて、人材流出を防ぐことも大きな対策の一つです。

この問題に向き合うためには、政府、企業、教育機関が連携し、日本全体で対応を加速させる必要があります。

2025年をきっかけに、日本が持続可能な成長を目指すための新しい一歩を踏み出せるかが問われています。

このまま崖から落ちてしまうのか、それとも踏みとどまることができるのか、IT業界はこれからも大きな動きがありそうです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

/assets/images/114109/original/4d4ecbad-d650-465c-b83e-b7a450cbdfe9?1536910724)

/assets/images/114109/original/4d4ecbad-d650-465c-b83e-b7a450cbdfe9?1536910724)